Latest Posts

Pour le premier entretien de notre podcast Tsukimi, nous avons eu la joie de recevoir Laure Kié. Dans ce deuxième épisode et premier entretien, j’ai eu la joie de recevoir Laure Kié. Laure est autrice de nombreux livres de cuisine japonaise. Elle est né à Tokyo et a grandi au Japon jusqu’à ses 6 ans, avant d’emménager à Paris. Adulte, elle repart vivre 4 années au Japon où elle travaille notamment dans des fermes bios japonaises. Elle y apprend une cuisine authentique et rustique qui est encore aujourd’hui celle qu’elle cherche à transmettre dans ses livres de recettes. Aujourd’hui, Laure vit dans la Drôme et partage son temps entre ses activités d’autrice, et l’épicerie qu’elle a récemment ouverte avec une amie dans le petit village de Saou. Pour écouter le podcast, cliquez ici !

Laure nous a également parlé des chawan mushi, ces flans salés japonais, d’une texture incroyablement légère, comme un nuage. Ils se prêtent à être déguster en entrée lors de grandes occasions, ou encore pour un diner léger, accompagner de riz. Très généreusement, Laure nous en partagé la recette que voici !

Recette de chawan mushi de Laure Kié

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 12 min

Ingrédients :

- 60 g de petites crevettes crues décortiquées (facultatif)

- 6 édamamé écossés (peut être remplacé par des pois gourmands)

- 2 champignons shiitaké frais émincés

- 2 brins de cerfeuil

- l’appareil à flan : 3 œufs, 40 cl de bouillon dashi (en vente en épicerie asiatique, ou bouillon de légumes), 1 cuillerée à soupe de mirin (alcool de riz sucré), 1/2 cuillerée à soupe de sauce soja, 1 cuillerée à café de sel.

Préparation :

1. Dans un saladier, battez les œufs avec le bouillon dashi. Ajoutez la sauce soja, le mirin et le sel. Filtrez à travers une passoire.

2. Répartissez les shiitakés, les crevettes si souhaitées et les édamamés dans 4 ramequins – réservez-en un peu pour la décoration. Versez le mélange aux œufs dessus.

3. Portez à ébullition de l’eau dans un cuit vapeur. Couvrez les ramequins de feuilles d’aluminium et déposez-les dans le panier du cuit vapeur. Faites cuire 6 minutes à feu très doux. Garnissez la surface de chaque flan avec les ingrédients réservés, puis poursuivez la cuisson 5 minutes.

Décorez de cerfeuil juste avant de servir.

Conseil : L’astuce de filtrer le mélange d’œuf permet d’obtenir un joli flan à la surface lisse et qui ne fasse pas de bulles à la cuisson.

Découvrez également nos recettes de mitarashi dango, fondant au chocolat, ichigo daifuku, matcha glacé, et bien d’autres encore !

Episode 1, octobre et Kōyō

Dans ce premier épisode, nous allons plonger dans l’automne à la Japonaise, sa passion pour le rougoiement des arbres et sa météo des feuilles.

1) Le Kyûreki (旧暦)

- Avant d’adopter en 1893 le calendrier grégorien, le Japon vivait au rythme d’un calendrier luni solaire appelé Taiin taiyô reki (太陰太陽暦), ou encore Kyûreki (旧暦), qui signifie tout simplement « ancien calendrier ». Importé de Chine, ce calendrier se base à la fois sur les cycles de la lune et sur ceux du soleil. Il se divise en 4 saisons, le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Ces saisons sont communes avec le calendrier grégorien, à ceci près qu’elles n’arrivent pas au tout à fait même moment : comme par exemple l’automne qui commence le 7 août. Ces saisons sont ensuite divisées en 6 périodes, que l’on appelle sekki, ce qui nous donne au total 24 sekki dans une année. Ces sekki, se divisent elles-mêmes chacune en 3 kô, des micro-saisons de 4 jours. Si vous me suivez encore, nous avons donc 72 kô pour une année. Chaque kô est associée à une phrase qui décrit la nature dans ce qu’elle a d’éphémère et de changeant. Comme par exemple « les hirondelles partent vers le sud » ou « les chrysanthèmes fleurissent ».

- Pour en savoir davantage sur le Kyûreki, voici les comptes instagram que nous vous recommandons : comme celui de Bénédicte Cherré qui vit à Fukuoka et qui a dédié un compte spécial, appelé saijiki_japon, ou encore celui de koyomiste et de gabi_koyomi.

- Mais rapporté à la France, est-ce que le Kyûreki et ses éphémérides sur la nature a encore un sens ? C’est une question que nous nous sommes beaucoup posé au début de ce projet. Il faut savoir tout d’abord, que même au Japon, le problème se pose. En effet, le calendrier ayant été hérité de la Chine, et la géographie du Japon étant tout en longeur, il arrive qu’il soit en décalage avec son climat. C’est le cas par exemple du kô 23, « les carthames fleurissent en abondance », du 26 au 30 mai. Les carthames sont des fleurs qui ont l’allure de pompons jaunes-orangés. On les cultive notamment pour leur propriétés colorantes. Or la saison des carthames au Japon est plus tardive et arrive plutôt à la fin du mois de juin. En réalité, ce qui prime dans le Kyûreki, c’est le passage des 4 saisons et les changements de la flore et de la faune. Or la France comme le Japon, bien, que situé l’autre côté de la planète, sont tous deux des pays fortement marqués par les saisons et ses variations. En partant du principe que de toute façon, la nature étant infiniment changeante, une année ne ressemblant pas à une autre, il serait absurde de considérer le kyûreki comme un éphéméride à suivre à la lettre. Bien davantage, je vous propose de le prendre comme un guide permettant d’apprécier les changements de la nature. Avec la possibilité, pourquoi pas, de l’enrichir de nos propres observations.

2) Octobre

Nous avons pour ce mois-ci 3 sekki : on finit d’abord « shûbun » l’équinoxe d’automne, puis on passe à « Kanro », la rosée froide, et enfin « Sôkô », qui annonce la tombée du gel. Je vous mettrai précisément toutes les appellations des saisons et micro-saison, en version japonaise et traduite, dans l’article dédié dans la rubrique magazine de notre site lamaisondumochi.fr. Voici dans les grandes lignes, ce que le Kyûreki nous promet pour octobre :

- Les insectes se terrent.

Tout d’abord, pendant ce mois-ci, on parle pas mal d’insectes, pour le plus grand déplaisir des entomophobes, les personnes ayant la phobie des insectes. Dans l’avant-dernière micro-saison de Shûbun, du 28 septembre au 2 octobre, on parle des insectes qui se terrent car le froid arrive. Puis dans le kô du 18 au 22 octobre il est dit que « les grillons chantent sur le pas de la porte ». C’est la période notamment où les araignées et autres insectes rentrent dans les maisons, se glissant dans les moindres petites recoins. C’est l’araignée du matin dans l’évier : mais plutôt que de le prendre comme un mauvais présage, pourquoi ne pas interpréter cette araignée comme annonciatrice de l’automne. Et qui dit automne, dit les ballades en forêt par temps humide, la chasse aux champignons, le bonheur retrouvé de savourer un bon thé chaud le matin. Hiroaki Suzuki, qui travaille aussi à La Maison du Mochi, associe également cette période aux insectes, mais pour une toute autre raison. Hiroaki a grandi au milieu des rizières, dans la région de Fukushima. A cette période de l’année, juste avant la moisson du riz, les rizières sont pleines de sauterelles et Hiroaki avait l’habitude avec sa famille de les attraper pour les cuisiner dans un style de plat appelé « tsukudani ». C’est un type de plat à base de sauce soja et de sucre, qui se conserve longtemps et s’utilise comme un condiment pour accompagner le riz. Mais rassurez-vous, ce n’est pas la recette que je proposerai en fin de podcast !

- La récolte du riz.

Le mois d’octobre marque aussi au Japon la moisson du riz. La dernière micro-saison de shûbun, du 3 au 7 octobre, annonce que « l’eau des rizières est drainée ». Le riz, introduit au IIIe siècle avant Jésus-Christ jouit au Japon d’un statut exceptionnel. C’est un aliment mythique, qui, dans les contes fondateurs aurait été offert aux humains par les dieux. En voici l’une des légendes qui se raconte au sujet de ce don :

« Il y a longtemps, au-dessus de notre monde, il y avait le monde d’un dieu et l’enfant de celui-ci. Le nom de cet enfant était Niniji no Mikoto ou plus simplement Niniji. La grand-mère de Niniji n’était autre la grande déesse du soleil Amaterasu (天照大神). Un jour, l’enfant devenu grand descend sur le sol de ce monde, selon les versions, il tombe ou descend de son plein gré). On dit qu’il serait arrivé sur le mont Takachiho, tout au Sud de Kyushu, près de Kagoshima. Amaterasu donna alors le riz à son petit-fils, en lui demandant de le planter dans le monde entier. Ce que Niniji fit. Niniji fonda aussi une famille et est considéré comme l’arrière grand-père du premier empereur, Jinmu-tennō. »

Cette légende montre à quel point le riz est fondateur. A la veille de sa récolte, l’enjeu est donc de taille. Après avoir planté les jeunes pousses de riz, avoir lutté pendant tout l’été contre les attaques d’insectes et les intempéries, notmmant les typhons, c’est le moment où l’on découvre si le travail d’une année a porté ses fruits. Les gerbes de riz sont passées d’un vert vibrant à une teinte jaune. On draine alors les rizières afin de pouvoir récolter les pieds secs, ou plutôt aujourd’hui d’éviter que la moissonneuse ne s’embourbe. La moisson a lieu une poignée de jours plus tard, le temps de laisser sécher le sol. Le riz, enveloppé de sa péricarpe, est trié tandis que la paille est séchée sur place et tressée pendant l’hiver pour fabriquer de magnifiques objets décoratifs ou votifs. Cette art est souvent pratiqué par les fermiers eux-mêmes, on le nomme Wara-Zaiku. On tresse notamment les shimenawa (標縄 ou 注連縄) ces cordes destinées aux temples shinto. C’est un art magnifique et très ancien dont nous aurons l’occasion de reparler.

- Le retour des oiseaux d’hiver.

Mais poursuivons notre exploration du kyûreki. Dans la sekki suivante intitulée « Rosée froide » du 8 au 22 octobre, on annonce le retour des oies sauvages. Celles-ci reviennent passer l’hiver au Japon après avoir passé l’été dans les terres du nord, en Sibérie. C’est la période où l’on voit aussi en France ces vols de plusieurs douzaines d’oies traverser le ciel en formation serrée, échangeant des cris à mesure de leur avancée. En faisant mes recherches, j’ai découvert combien les oies étaient aimées des Japonais, et constituait pour eux un symbole de courage et de solidarité. On a observé notamment que lorsqu’une oie blessée ou trop affaiblie ne peut plus suivre le groupe, elle descend au sol accompagnée de quelques compagnes qui resteront avec elle jusqu’à ce qu’elle puisse repartir ou qu’elle expire. Le poète Issa Kobayashi qui a vécu entre 1763 et 1827, aimait tant les oies qu’ il leur a consacré 448 haïku. En voici l’un deux qu’il aurait composé sur le rivage de la baie de Mutsu, dans la préfecture d’Aomori, tout au nord de l’île de Honshu :

Dès aujourd’hui, les oies,

Vous voici japonaises.

Reposez-vous bien.

C’est étrange, ne trouvez-vous pas, qu’à l’approche de l’hiver, nous partageons cette sensation que tous les oiseaux nous quittent ? C’est en effet le cas des hirondelles, dont le départ est annoncé dans le Kyûreki un mois plus tôt. Mais en réalité, beaucoup d’oiseaux arrivent : il y a les oies, mais aussi les grues, les bergeronnettes, les sarcelles, ou encore les bécasses et bécassines. C’est une bonne raison de se réjouir de l’arrivée des températures fraîches, ne pensez-vous pas ?

3) Koyo et momijigari

Enfin, on ne peut pas aborder le mois d’octobre et l’arrivée de l’automne sans parler de Kōyō. Kōyō, qui signifie au sens littéral « feuille rouge » désigne l’activité d’aller admirer les feuilles rougir en automne. Kōyō est, avec Hanami au printemps, l’un des rendez-vous saisonniers les plus appréciés au Japon.

- Météo des feuilles

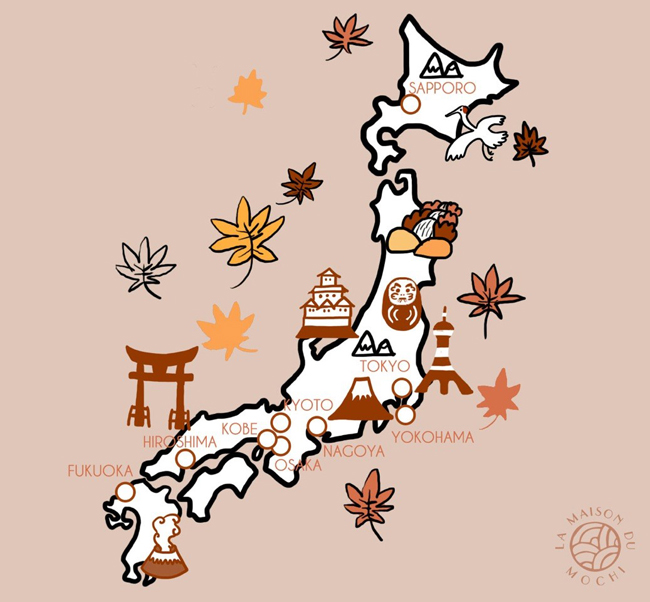

Ce rougeoiement des feuilles ne commence évidemment pas au même moment en fonction que l’on soit dans le nord ou le sud du Japon. Le phénomène de changement de couleur des feuilles dépend de la géographie et diffère aussi d’une année à l’autre. C’est pour ne rien manquer de ce spectacle que des prévisions ont vu le jour. Chaque année, l’association de météorologie japonaise publie ainsi des cartes de prévision météo des feuilles, région par région, qui estiment les dates auxquelles les arbres seront prêts à flamboyer. Sur l’article dédié à cet épisode, je vous joindrai le lien vers la page permettant de voir ces fameuses et si poétiques cartes. De manière générale, on peut tout de même dire que la saison de Koyo commence début octobre sur l’île d’Hokkaido, puis se poursuit en octobre-novembre dans les régions de Tokyo et Kyoto pour terminer en beauté sur l’île de Kyushu fin novembre. C’est somme toutes, assez analogue de ce qui se passe en France, entre le nord et le sud.

- Les arbres vedettes

Les arbres vedettes de Koyo sont le ginkgo (appelé icho) et l’érable ( appelé momiji). En l’espace de quelques semaines, leurs feuilles virent respectivement au jaune doré et au rouge vif, avant de tomber. Je me souviens notamment lorsque je vivais à Tokyo, être allée admirer une avenue bordée de grands gingkos taillés en flambeaux. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, le gingko est un arbre surnommé l’arbre aux 40 écus, car ses feuilles en forme d’éventail se teinte d’un magnifique jaune d’or en automne. La vision de cette avenue bordée de ces centaines d’arbres jaune vif se découpant dans le ciel bleu était à couper le souffle. C’était complètement irréel et je me souviens précisément avoir eu la sensation de changer de dimension, d’être comme dans un décor de film, tant le paysage était parfait.

- Momijigari, la chasse aux feuilles d’automne

Durant cette période spectaculaire, une coutume consiste à partir en quête des plus belles nuances de feuilles. Cette pratique populaire au Japon depuis des siècles porte le nom de « Momijigari » qui signifie chasse aux feuilles d’érable. Elle est aujourd’hui aussi prisée des Japonais que des touristes et je dois dire que personnellement, si je devais choisir un moment pour visiter le Japon, ce serait celui-ci. Sur la base d’un itinéraire préparé à l’avance, momijigari consiste à aller contempler, se promener et prendre des photos dans les plus beaux lieux de Kōyō. Les sanctuaires et les parcs en particulier, sont des endroits privilégiés de ces quêtes.

Mais sans forcément aller jusqu’au Japon, pourquoi ne pas établir autour de nous notre propre carte de Kōyō ? Avec des érables et des gingkos mais aussi des chênes avec leur feuillage mordoré, des charmes aux feuilles jaune dentelées, ou encore des fougères qui forment un merveilleux tapis cuivré. Peut-être pensez-vous déjà à un ou deux endroits qui vous avaient coupé le souffle par sa beauté automnale ? Pour ce mois d’octobre, je vous propose donc de faire votre propre carnet d’adresses de Kōyō. Listez sur un fichier dédié, dans un carnet ou une fiche, les plus jolis endroits dont vous vous souvenez, et aussi ceux que vous allez repérer en chemin cette année. Ainsi, vous vous constituerez une carte au trésors d’automne, qui s’enrichira d’année en année.

Pour les Parisiens, que diriez-vous de mettre en commun nos connaissances ? S’il serait compliqué pour nous d’établir une carte Kōyō de toute la France, pour Paris cela semble plus faisable. Je vous propose donc de nous écrire via notre page instagram La Maison du Mochi, vos adresses parisiennes spécial Kōyō. Des plus évidentes aux plus confidentielles, nous les noterons, et établirons une carte de Paris- Kōyō dans un article dédié que vous pourrez consulter quand vous le souhaitez. On compte sur vous pour repérer tous les bons spots de la capitale !

4) La recette du mois : mitarashi dango

Et enfin pour terminer, nous vous proposons une recette de saison. Cliquez ici pour accéder à la recette !

Merci et à la prochaine fois !

Episode 1 – Octobre et Kōyō, la chasse aux feuilles d’automne.

- Les saisons d’octobre :

Kô 47 « Mushi kakurete to wo fusagu » (蟄虫坏戸), les insectes se terrent, 28 septembre au 2 octobre.

Kô 48 « Mizu hajimete karu » (水始涸), l’eau des rivières est drainée, 3 au 7 octobre.

- 17ème Sekki, « KANRO » (寒露), rosée froide, du 8 au 22 octobre.

Kô 49 « kôgan kitaru » (鴻雁来), les oies sauvages reviennent, 8 au 12 octobre.

Kô 50 « kiku no hana hiraku » (菊花開), les chrysanthèmes fleurissent, du 13 au 17 octobre.

Kô 51 « kirigirisu to ni ari » (蟋蟀在戸), les grillons chantent sur le pas de la porte, du 18 au 22 octobre.

- 18ème Sekki, « SÔKÔ » (霜降), tombée du gel, du 23 octobre au 6 novembre.

Kô 52 « shimo hajimete furu» (霜始降), le gel commence à tomber, du 23 au 27 octobre.

Kô 53, « kosame tokidoki furu » (霎時施), des averses éparses se mettent à tomber, du 28 octobre au 1er novembre.

Un peu de vocabulaire !

Kûrekki,旧暦 : ancien calendrier japonais, également appelé Taiin taiyô reki (太陰太陽暦).

Koyo, 紅葉 : « feuille rouge », désigne la tradition au Japon d’aller admirer les feuilles rougir en automne.

Koyomiste : néologisme composé du mot japonais « koyomi 暦, calendrier » et du suffixe « iste (スト) ». Désigne quelqu’un qui suit l’ancien calendrier japonais et qui vit au rythme des coutumes japonaises, qu’il est koyomiste.

Momiji, 紅葉 : érable japonais.

Momijigari, 紅葉狩り : la chasse aux feuilles d’automne.

Mushi, 虫 « mushi » : insecte.

Mushimegane, 虫眼鏡 : littéralement « lunette à insecte », utilisé pour désigner une loupe.

Warazaiku, わら細工: l’art de tressage de la paille de riz.

Notes et références :

– L’avenue à Tokyo bordée de gingko : Meiji Jingu Gaien.

– Sur le site du Japan rail pass, vous trouverez notamment un tableau assez précis des prévisions de koyo dans différents points du Japon : https://www.jrailpass.com/blog/fr/automne-au-japon-prevision

– Pour avoir un aperçu des cartes de météo des feuilles par l’association de météorologie japonaise pour 2022: https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/

Celle d’un grand classique du sucré à la japonaise : les mitarashi dango. Ce sont des boulettes de mochi montées en brochette, grillées et laquées d’une sauce sucrée-salée à base de sauce soja appelée sauce mitarashi. Pour les Japonais, c’est une douceur régressive, un incontournable de la street-food traditionnelle. Avec leur saveur ronde et pleine d’umami, et cette sauce couleur d’ambre, les mitarashi dango s’accordent à la perfection à la saison.

Recette d’Hanabira mochi

Pour environ 5 brochettes

Ingrédients :

- 55g farine de riz gluant

- 35g farine de riz classique

- 30g sucre

- 50g d’eau tiède environ (tout dépend l’humidité de vos farines)

- sauce mitarashi : 100ml eau, 90g sucre, 30ml shoyu, 1 cuillère à soupe de mirin, 12g fécule de maïs

Préparation :

1. On commence par préparer cette fameuse sauce mitarashi : dans une petite casserole, on mélange l’eau avec la fécule de maïs, le sucre, la sauce soja, le mirin, qui est un saké doux essentiellement utilisé pour la cuisine. On porte à ébullition jusqu’à obtenir une consistance sirupeuse, puis on laisse refroidir.

2. Ensuite on fabrique les dango. On lance un cuit-vapeur en tapissant le premier étage d’un torchon. Puis on fait la pâte : on mélange de la farine de riz gluant et de la farine de riz classique. Puis on ajoute un peu de sucre, et juste ce qu’il faut d’eau chaude pour former une boule bien liée, mais pas trop molle. On coupe en 16 morceaux, et on roule chaque morceau entre ses mains pour former des boulettes. On dépose ces boulettes dans le cuit-vapeur, et on laisse cuire 35-40 minutes. Puis on les dispose dans une assiette et on les laisse refroidir un peu. On les monte sur des brochettes et on les fait griller à la flamme d’un chalumeau ou sur une poêle, avant de les plonger dans la sauce mitarashi.

Il ne reste plus qu’à déguster ces délicieuse brochettes accompagnées d’un hojicha, un thé grillé que l’on surnomme le thé d’automne car c’est à cette période qu’il est récolté.

Découvrez également nos recettes de dorayaki, fondant au chocolat, ichigo daifuku, matcha glacé, et bien d’autres encore !

Bonjour ! Je m’appelle Bénédicte et je vis à Fukuoka dans le sud du Japon. Depuis un peu plus d’un an, je me passionne pour ce qu’on appelle “l’art de vie koyomiste”. Il s’agit d’intégrer dans son quotidien les traditions de l’ancien calendrier japonais et de vivre au rythme de ses nombreuses micro-saisons. Pendant un an, je vous propose de me retrouver chaque trimestre dans le magazine de La Maison du Mochi afin de découvrir une esquisse de ce Japon traditionnel et respectueux de la nature.

Je vous retrouve donc pour un nouveau numéro de Saijiki. Cette fois, je vous propose de partir à la découverte des traditions et anciennes saisons des mois de juillet, août et septembre.

Qu’est-ce qu’un saijiki ? Il s’agit d’un éphéméride japonais qui indique toutes les traditions, saisons, plantes, aliments et mots saisonniers.

Juillet

Le mois de juillet marque la fin de la saison des pluies et le début de l’été. Il fait désormais très chaud et humide et le ciel se charge de cumulonimbus, de gros nuages d’orage.

Au début du mois, Umibiraki, littéralement “l’ouverture de la mer” donne le coup d’envoi de la saison estivale : les plages sont désormais surveillées. Pour les amateurs de balades en montagne, Yamabiraki lui signe l’ouverture de plusieurs chemins de randonnées fermés durant le reste de l’année, comme par exemple ceux du Mont Fuji.

Plusieurs célébrations rythment le mois de juillet à commencer par Tanabata, la fête des étoiles qui se tient le 7 juillet. La légende dit que les deux amoureux Orihime et Hikoboshi, séparés par la voie lactée durant l’année ne peuvent se retrouver que pendant la nuit de Tanabata. C’est l’occasion de faire un vœu. On l’écrit sur un bout de papier coloré appelé tanzaku qu’on accroche ensuite sur des branches de bambou.

Pour Tanabata on déguste des nouilles froides appelées sômen, des tempura de légumes d’été ainsi que des sasa maki, des boules de riz pilé enveloppées dans des feuilles de bambou avant d’être cuites à la vapeur. Cela ressemble fortement aux chimaki que l’on déguste durant Tango no sekku.

Restons dans le domaine de la gastronomie avec un autre aliment dégusté durant le mois de juillet : l’anguille. Elle est dégustée durant Doyô no hi, une journée qui revient quatre fois dans l’année. Durant le Doyô d’été, il est coutume de manger des aliments qui aident le corps à surmonter les terribles chaleurs. L’anguille en fait partie ! On la déguste grillée avec une sauce sucrée-salée et déposée sur un lit de riz.

Bonne nouvelle, cette année il y a deux Doyô d’été : un le 23 juillet et un le 4 août. Cela donne une occasion de plus pour déguster ce délicieux poisson.

Les anciennes saisons du mois de juillet sont :

Shôsho (“Chaleur modérée”) du 7 au 22 juillet et Taisho (“Grosse chaleur”) du 23 juillet au 6 août.

Août

Au mois d’août, l’ensemble du Japon s’anime au rythme des festivals d’été. Les japonais y viennent en yukata (kimono d’été), des feux d’artifices sont tirés et les rues se remplissent de stands colorés proposant nourriture, boissons, ainsi que des activités comme la traditionnelle pêche au poisson rouge ou au yoyo, des petits ballons remplis d’eau.

Au milieu du mois c’est O-bon, une sorte de Toussaint japonaise durant laquelle on honore les esprits des ancêtres de la famille. La plupart des japonais ont quelques jours de congés qu’ils mettent à profit pour retourner chez leurs parents et/ou grands-parents. Pendant O-bon on fait le tour des tombes familiales. On nettoie les autels et on y installe des amours en cage. Ces fleurs servent à guider les esprits vers leur famille.

Durant O-bon on danse bon-odori, une danse facile et répétitive qui s’effectue les uns derrière les autres, en cercle autour d’une estrade où des musiciens jouent du taiko (gros tambour).

Les anciennes saisons du mois d’août sont :

Risshû (“Début de l’automne”) du 7 au 22 août et Shosho (“Chaleur résiduelle”) du 23 août au 7 septembre.

Septembre

Tout comme en France, septembre est le mois de la rentrée des classes au Japon. Mais ce n’est pas une nouvelle année scolaire qui commence, ici on entame le deuxième trimestre.

Septembre est le mois des typhons et deux jours appelés “zassetsu” servent à mettre en garde contre ces tempêtes qui peuvent faire des ravages dans les rizières alors que la moisson ne va pas tarder à commencer.

Les autres célébrations du mois sont plus douces.

Il y a d’abord Chôyô no sekku, la fête des chrysanthèmes qui célèbre la longévité.

On peut ensuite citer O-Tsukimi (aussi appelé Jûgoya), la fête de la lune durant laquelle on observe “Chûshû no meigetsu”, la plus belle lune du milieu de l’automne.

Pour l’occasion on prépare 15 o-tsukimi dango que l’on empile de la façon suivante : 9 dango pour le 1er étage, 4 pour le second et 3 pour le troisième. Les dango sont posés sur une estrade sacrée appelée sanbo qui est placée face à la lune afin de les lui donner en offrande. A côté du sanbo, on place des brins de miscanthus et on peut aussi ajouter des légumes et fruits d’automne comme des patates douces ou des châtaignes.

Le 23 septembre c’est l‘équinoxe d’automne. Un jour férié durant lequel les Japonais prennent le temps d’observer l’automne qui démarre, par exemple en allant voir les rizières en terrasse dont les abords sont par des centaines de lycoris rouges et blancs.

Les lycoris sont appelés higanbana en japonais, soit “la fleur de Higan”. Higan ou O-Higan est une semaine de rituels bouddhistes équivalente à la Toussaint qui encadre les équinoxes.

Durant O-Higan, on cherche à communiquer avec ses ancêtres en faisant “o-haka mairi”, la tournée des autels et tombes de la famille. On les nettoie soigneusement, on y place de nouvelles fleurs fraîches puis on y dispose des o-hagi, des pâtisseries faites d’une boule de riz gluant recouverte de pâte de haricots rouges. Les ohagi sont dégustés en famille alors on en prépare toujours en grande quantité.

Outre la pâte de haricots rouges, on peut aussi les recouvrir de poudre de kinako, de sésame noir ou bien d’algues.

Les anciennes saisons du mois de septembre sont :

Hakuro (“Rosée blanche ») du 8 au 22 septembre et Shûbun (« Equinoxe d’automne”) du 24 septembre au 7 octobre.

Rendez-vous au mois d’octobre pour le troisième numéro !

Suivez Bénédicte au fil des saisons japonaises sur les réseaux sociaux (comptes Instagram @saijiki_japon et @bene_fukuoka) et sur www.benefukuoka.com.

Nous avons la joie de vous annoncer la création de notre podcast Tsukimi !

Tsukimi est un podcast créé par La Maison du Mochi, qui parle du Japon, en suivant le calendrier traditionnel japonais, ses festivals et ses rituels. Sur une année, nous explorerons les rendez-vous incontournable, et les thématiques qui y sont liés comme momiji-gari, la chasse aux feuilles d’automne, le cha-do, la voie du thé et la cérémonie du thé liée, ou encore le concept de wabi-sabi, l’esthétique de la patine et du défaut.

Pour écouter l’épisode 0, où Mathilda Motte présente le podcast, cliquez ici. Bonne écoute !

A l’origine, un matsuri est un festival traditionnel qui célèbre les divinités japonaises et marque les saisons. Aujourd’hui, les matsuri peuvent être aussi bien des fêtes religieuses que des fêtes populaires, donnant toujours l’occasion de danses, musiques, parades et rituels. Le Japon est connu pour ses nombreuses célébrations tout au long de l’année, mais s’il y a bien une saison où les matsuri se multiplient dans l’archipel, c’est l’été ! Nous vous proposons de vous faire découvrir (ou redécouvrir) trois de ces incroyables fêtes qui illuminent la saison estivale.

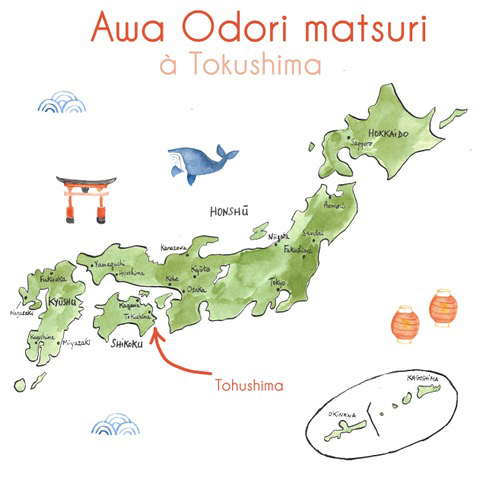

Awa Odori matsuri et ses danses traditionnelles

Nous débutons notre thématique avec le célèbre Awa Odori. Ce festival de danses traditionnelles a lieu chaque année à Tokushima, sur la côte Est de l’île de Shikoku, du 12 au 15 août, pendant O-bon (la fête des morts).

Durant ce matsuri qui attire plus d’un million de festivaliers, vous pourrez admirer notamment les danseuses coiffées du chapeau de paille traditionnel amigasa, originaire de l’époque d’Edo. Avec son rythme entraînant et l’ambiance festive qui l’entoure, la danse d’Awa (nom que portait la préfecture de Tokushima autrefois) plonge les danseurs dans une transe, d’où son surnom de « danse des fous ». Une chanson lui est d’ailleurs attribuée, relatant toute l’intensité de la fête : « Des fous dansent, des fous regardent, tant qu’à être fous, autant danser ! ».

Tenjin matsuri et sa procession navale

Nous poursuivons notre voyage avec le célèbre Tenjin matsuri, considéré comme l’un des plus importants festivals du Japon, notamment en raison de sa somptueuse procession navale. Chaque année depuis plus de mille ans, Osaka s’anime les 24 et 25 juillet en hommage à Sugawara Michizane, la divinité japonaise des lettres et des études.

Les festivités débutent le 24 par une cérémonie au sanctuaire Tenmangu où sont exposés les mikoshi (sanctuaires portatifs). Ces derniers sont ensuite embarqués le lendemain à bord d’une centaine de bateaux illuminés qui défilent sur la grande rivière Okawa, au-dessus de laquelle est tiré ensuite un impressionnant feu d’artifice… Un spectacle saisissant !

Durant ce matsuri, les festivaliers revêtent des tenues traditionnelles telles que le yukata, et viennent profiter des nombreux stands de cuisine japonaise qui prennent place au bord de la rivière.

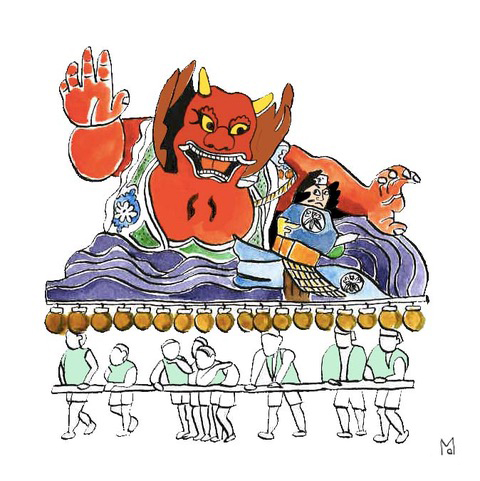

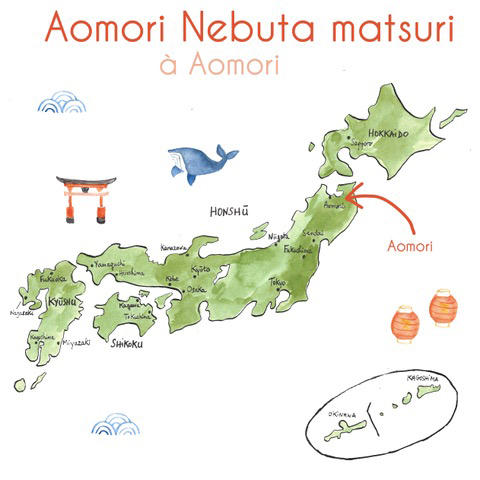

Nebuta matsuri et ses chars de lumière

La dernière escale de notre exploration se situe dans la région de Tôhoku (nord-est du Japon). Chaque année du 2 au 7 août, la ville d’Aomori est en fête pour célébrer le fameux Nebuta Matsuri avec ses spectaculaires chars illuminés.

Tous les soirs du festival, les rues s’animent autour d’un défilé de plus de 30 chars géants, clôturé par deux heures de feu d’artifice ! Chaque char a son propre thème et peut représenter des dieux, des figures de contes et légendes, des personnages historiques ou encore des célébrités du monde de la télévision par exemple.

La construction d’un char s’effectue à partir d’une structure en bois et fil de fer recouverte de papier mâché, et nécessite une année entière de travail. Avec leurs dimensions gigantesques (environ 9 mètres de long, 7 mètres de large et 5 mètres de haut), les nabuta (chars) offrent un spectacle saisissant auquel les festivaliers peuvent prendre part en revêtant le costume haneto pour rejoindre les nombreux danseurs du matsuri !

Découvrez de nombreuses autres fêtes et traditions comme Hina matsuri, Kodomo no hi, Tsukimi ou encore dans notre article dédié au printemps.

En 2018, Elodie Crochet créé sa marque de thés aux arômes exclusivement naturels qu’elle nomme Instants Botaniques. D’entrée de jeu, j’ai été séduite par l’identité visuelle de sa maison, calme et élégante, à l’image de ses produits. A l’occasion d’une deuxième collaboration autour d’une mochi-box commune, Elodie a accepté de répondre à mes questions. Marché du thé, création d’entreprise, label bio,… Elodie aborde le thé sous toutes ses facettes avec beaucoup de transparence et de simplicité. Je l’en remercie et j’espère que cet entretien vous plaira !

Bonjour Elodie, pourrais-tu me raconter l’histoire de la création d’Instants Botaniques, ce qui t’a poussé à te lancer ?

J’ai été pendant 10 ans salariée dans le domaine social. Je travaillais sur des thématiques assez lourdes comme l’intégration des personnes étrangères, les addictions, la maltraitance vis-à-vis des femmes. Au terme de ces dix années, j’ai eu envie de me lancer à mon compte et de partir vers quelque chose de plus léger.

Quelles ont été les étapes par lesquelles tu es passée pour créer ta marque ?

J’étais déjà une grande amtrice de thés, d’abord de thés parfumés, puis de thés natures. J’ai donc eu l’idée de créer une marque de thés très proches de la nature, de la plante. J’ai effectué une formation à l’école du thé du Palais des thés puis j’ai fait une étude de marché. J’ai aussi fait circuler un questionnaire assez précis auprès de mes proches. Puis j’ai été à la rencontre de fournisseurs français. Je n’avais en effet pas le budget pour aller sourcer directement dans les pays producteurs de thé. J’ai trouvé en Bretagne un grossiste en thé qui était aligné avec mon souhait d’un thé sans arôme chimique, et subtilement parfumé. Nous avons démarré avec 20 références en thé conventionnel puis l’année suivante j’ai lancé la gamme bio et participé au salon des « Gourmet Sélection » qui regroupe des produits d’épiceries fines. J’en ai été très satisfaite, et j’y ai trouvé mes premiers clients professionnels.

L’image d’Instants Botaniques est particulièrement léchée, pourquoi était-ce si important pour toi et comment l’as-tu créée ?

En tant qu’amatrice de thé, ce que je recherche en achetant ce produit, c’est de m’offrir un moment de bien-être, m’immerger dans un univers qui me plaît et qui me fait du bien. Le nom Instants Botaniques découle de l’association entre cette idée de moment pour soi, et des bienfaits des plantes. D’un point de vue esthétique, je voulais traduire cette envie dans un langage simple et épuré. Je ne suis pas graphiste, aussi j’en ai tout simplement cherché sur internet et j’ai fait la connaissance de Noémie Cédille. J’ai tout de suite adhéré à son univers tout en douceur et les propositions qu’elle m’a faite correspondaient parfaitement à ce que j’avais imaginé. Car le visuel est déterminant pour provoquer l’achat : il est rare que le client puisse goûter au thé avant de l’acheter. Aussi il est essentiel de travailler l’extérieur afin qu’il ressemble à ce qui se trouve à l’intérieur. D’autant que c’est aussi souvent un produit que l’on offre.

Pourrais-tu résumer en trois mots les valeurs d’Instants Botaniques ?

Qualité, simplicité, naturel.

Quelle est ta vision du bio dans le monde du thé ?

Lorsque j’ai créé la marque, le besoin de bio n’était pas très fort chez mes clients français, d’autant moins si les plantes, comme nos infusions, viennent de France. Après sur le moyen terme, il semble évident que nous allons évoluer vers plus de bio. Mais le label a des limites, comme celui de ne pas être à la portée des petits producteurs qui sont nombreux dans les pays cultivateurs de thé. Pour autant, ces derniers peuvent bien travailler sans trace de pesticide. Ce sont des choses que je vérifie auprès de mon fournisseur avant de commander.

Que signifie pour toi le thé à la française ?

Pour moi, le thé à la française c’est l’art de parfumer délicatement le thé. Il existe de grandes maison qui font cela très bien comme Mariages Frères et qui rencontrent même un franc-succès auprès de pays cultivateurs de thé comme le Japon. Mais c’est important selon moi de rester dans la simplicité, la naturalité, la mise en valeur du thé en lui-même. Je ne trouverais pas de sens à proposer des thés aux parfums trop éloignés comme crumble aux pommes ou tarte au citron.

Et le thé à la japonaise ?

Pour moi le thé à la japonaise, c’est la sérénité, le calme, la tradition. Je pense tout de suite au matcha et à la cérémonie du thé, mais c’est aussi une très belle diversité de thés verts (les sencha, les genmaicha, les hojicha…).

A La Maison du Mochi, nous aimons la douceur. Est-ce une valeur qui te parle ?

Enormément. Pour moi, les « instants » d’Instants Botaniques sont des havres de douceur que l’on s’accorde dans la journée. C’est la raison pour laquelle, en plus des thés, je souhaite élargir l’univers en proposant des ustensiles, des accessoires qui permettront de créer ce cocon de douceur.

Et pour finir, quels sont tes projets à venir ?

Je souhaite précisément développer le côté accessoires. J’adore notamment le plateau en forme de nuage que je propose sur notre e-shop et j’aimerais développer une gamme d’objets fabriqués au Vietnam. Je songe aussi à ouvrir un point de vente en Bretagne où je vis depuis peu.

Pour en savoir davantage sur Elodie et Instants Botaniques : visitez leur site, et aussi suivez-les sur instagram. Découvrez nos autres portraits de personnalités inspirantes comme Laure Kié et Marie-Lou Lizé.

Mai est un mois particulièrement festif au Japon. Durant la « golden week » (série de jours fériés), l’archipel célèbre Kodomo no hi, « le jour des enfants ». En cette date du 5 mai, on fête également Tango no sekku qui met à l’honneur les petits garçons, comme les fillettes le 3 mars avec Hina matsuri. On prône le courage, la force et la détermination. Des valeurs symbolisées à travers le koinobori, cette emblématique manche à air en forme de carpe koï !

De la Chine au Japon, des iris aux samouraïs

Originaire de Chine, cette fête traditionnelle remonte au VIème siècle. Elle porte à ses débuts le nom de Tango no sekku, « Fête des iris ». Les célébrations consistaient alors à accrocher des iris ou de l’armoise devant sa maison pour conjurer le mauvais sort et espérer de bonnes récoltes de riz. Durant l’ère Kamakura (1185-1333), les familles de samouraïs s’approprient progressivement cette date pour la dédier aux petits garçons à qui ils remettaient leur future armure. Aujourd’hui encore, ces derniers peuvent recevoir un casque militaire appelé le kabuto. En 1948, le 5ème jour du 5ème mois devient Kodomo no hi, une fête nationale et un jour férié. Initialement dédiée aux jeunes garçons avec Tango no sekku, cette date est désormais plus largement consacrée à tous les enfants de l’archipel à qui l’on souhaite un avenir heureux.

Le koinobori, tout un symbole

C’est à l’époque d’Edo (1603-1867) qu’apparaissent les koinobori, associés à l’origine à la Fête des garçons. Dans la culture japonaise, la carpe koï symbolise la persévérance, le courage et la réussite. Des valeurs fortes que les parents souhaitent transmettre à leurs enfants. Selon une légende chinoise, ces animaux aquatiques auraient remonté le Fleuve Jaune à contre-courant malgré les obstacles. Et ce, grâce à une volonté et un courage hors du commun. Ces incroyables poissons se seraient ensuite transformés en dragons ! Confectionnés en papier ou en tissu, les koinobori sont des manches à air colorées, hissées sur une perche de bambou. Les parents de jeunes garçons accrochent ces jolies banderoles sur les façades de leur maison ou sur leur balcon. Chaque poisson symbolise un membre de la famille : les grandes carpes pour les parents (généralement noire pour le père et rouge pour la mère) et les petits poissons pour les enfants (de couleur bleu traditionnellement). On y ajoute des rubans colorés formant des vagues au vent nommés fukinagashi, pour chasser les mauvais esprits. Et comme toujours au Japon, des petites douceurs s’invitent à la fête… Le 5 mai est donc aussi l’occasion de déguster en famille de délicieux mochis !

Découvrez toutes les traditions de la saison printanière dans notre article dédié ainsi que les fêtes Hina matsuri, Tsukimi ou Hanami.

Bonjour ! Je m’appelle Bénédicte et je vis à Fukuoka dans le sud du Japon. Depuis un peu plus d’un an, je me passionne pour ce qu’on appelle “l’art de vie koyomiste”. Il s’agit d’intégrer dans son quotidien les traditions de l’ancien calendrier japonais et de vivre au rythme de ses nombreuses micro-saisons. Pendant un an, je vous propose de me retrouver chaque trimestre dans le magazine de La Maison du Mochi afin de découvrir une esquisse de ce Japon traditionnel et respectueux de la nature. C’est un univers encore méconnu mais ô combien passionnant. Yôkoso !

Qu’est-ce qu’un saijiki ? Il s’agit d’un éphéméride japonais qui indique toutes les traditions, saisons, plantes, aliments et mots saisonniers.

Avril

Avril au Japon est le mois des cerisiers. Les beaux jours sont revenus et le pays entier est recouvert de ces petites fleurs délicates. Les Japonais se précipitent dans les parcs afin de faire hanami, un mot qui veut dire “contempler les cerisiers”. On apporte une grande toile qu’on pose par terre et on s’installe dessus en famille, entre amis ou entre collègues pour partager des bentôs et des boissons.

Connaissez-vous le sakura mochi ? Il s’agit d’une pâtisserie traditionnelle japonaise dégustée pendant la saison des cerisiers. Suivant les régions, elle est confectionnée de façon différente. Dans l’est du Japon, il s’agit d’une galette de mochi roulée autour d’une boule d’anko (pâte sucrée de haricots rouges). Dans l’ouest du Japon, c’est plutôt une boule de riz gluant rose dans lequel on a glissé de la pâte de haricots rouges. Les deux présentations sont enveloppées d’une feuille de cerisier marinée donnant à ce wagashi une saveur sucrée-salée.

Une autre pâtisserie de saison est le sanshoku dango. Il s’agit de trois boules de mochi de couleurs différentes : la boule rose au parfum sakura représente les cerisiers. Le mochi blanc est nature et représente la fin de l’hiver. La boule de mochi vert quant à elle est faite avec du matcha ou de l’armoise et représente l’été qui approche.

Les anciennes saisons du mois d’avril sont :

Seimei (“Pureté et clarté”) du 5 au 19 avril et Kokû (“Pluie faisant pousser le grain”) du 20 avril au 4 mai.

Mai

Mai commence sur les chapeaux de roue avec une série de jours fériés appelée “Golden Week”. On y retrouve notamment le jour de naissance de l’empereur Hirohito (29 avril), le jour de commémoration de la Constitution (3 mai), le jour de la nature (4 mai) et le jour des enfants (5 mai). Cette dernière célébration est aussi appelée Tango no sekku et célèbre les petits garçons. Pour cela on accroche les fameuses carpes volantes, les koinobori, qui représentent la réussite sociale. Elles sont traditionnellement au nombre de trois : la grande carpe noire représente le père, la carpe rouge la mère et la petite bleue est l’enfant. Dans certaines régions on ajoute autant de carpes qu’il y a de petits garçons dans la fratrie.

A l’intérieur des maisons, on installe des go gatsu ningyô, des “poupées de mai”. C’est un présentoir à plusieurs étages sur lequel on place une armure et d’autres objets ayant rapport avec des samouraïs : katana, éventail, etc. Faute de place, on voit de plus en plus de familles acheter et installer uniquement le casque appelé kabuto.

Les coutumes pour cette journée festive ne s’arrêtent pas là ! La tradition veut qu’on achète des feuilles de jonc odorant. Servant principalement à repousser les mauvais esprits, on peut les faire infuser dans l’eau du bain, les mettre sous l’oreiller, en faire une couronne ou les accrocher dans la chambre de l’enfant. Cela permet en plus de purifier l’air et de parfumer délicatement la pièce.

Enfin, niveau gastronomie, on mange deux sortes de wagashi : un kashiwa mochi et un chimaki. Le kashiwa mochi est un simple mochi fourré à la pâte de haricots rouges et enveloppé d’une feuille non comestible de chêne. Cette pâtisserie symbolise la descendance et la prospérité de la lignée familiale. Le chimaki quant à lui est un tube de riz gluant cuit à l’étouffé puis enveloppé dans une feuille de bambou. Il est censé repousser les mauvais esprits et aider l’enfant à vaincre ses difficultés.

Les anciennes saisons du mois de mai sont :

Rikka (“Début de l’été”) du 5 au 20 mai et Shôman (“Végétation luxuriante”) du 21 mai au 5 juin.

Juin

Juin marque le début de tsuyu (« la saison des pluies ») dans la grande majorité de l’archipel japonais. Même s’il ne pleut pas tous les jours, il fait de plus en plus chaud et humide et les japonais considèrent tsuyu comme une saison déprimante. Pour compenser cela, la nature resplendit de beauté. L’herbe et les feuilles sont d’un vert éclatant et les hortensias s’épanouissent un peu partout.

Pour marquer l’entrée dans la saison des pluies, les japonais célèbrent une journée appelée nyûbai (autour du 12 juin). Le kanji “bai” qu’on retrouve aussi dans le mot tsuyu est celui du mot “prune” et d’ailleurs, c’est la pleine saison des prunes pendant le mois de juin ! On ne les mange pas directement, on en fait plutôt du sirop ou de l’alcool en les empilant dans des bocaux stériles avec de gros morceaux de sucre. Il faut deux semaines pour obtenir du sirop et un an pour l’alcool umeshu.

Le 16 juin on célèbre les wagashi lors d’une journée appelée Kajô no hi. Les pâtisseries japonaises changent d’ingrédients et de forme pour s’adapter aux différentes traditions et saisons. En juin, on en déguste principalement deux sortes : mizu yokan (pâte de haricots rouges gélifiée de forme ronde ou carré) et minazuki (triangle de mochi pilé sur lequel on a placé des haricots rouges sucrés).

Manger un wagashi le 16 juin permet de prier pour éviter maladies et catastrophes durant le reste de l’année.

Enfin, le 30 juin, c’est Nagoshi no harae. Les sanctuaires japonais s’équipent de grands cercles de paille dans lesquels il faut passer plusieurs fois afin de se purifier en vue du passage à l’été et d’appréhender le reste de l’année avec sérénité. Autrement, les sanctuaires mettent à disposition des pèlerins des petites poupées de papier appelées katashiro. Le principe est simple : on écrit dessus son nom et son âge, on la passe sur la partie du corps à « exorciser » (éviter les blessures ou maladies) et on souffle dessus trois fois pour chasser les mauvaises ondes. Les prêtres se chargent ensuite de les brûler. Ce jour-là on déguste une friture ronde aux légumes et crevettes appelée kakiage et le wagashi minazuki.

Les anciennes saisons du mois de juin sont :

Bôshu (“Plantation du riz”) du 6 au 20 juin et Geshi (“Solstice d’été”) du 21 juin au 6 juillet. Rendez-vous au mois de juillet pour le deuxième numéro.

Suivez Bénédicte au fil des saisons japonaises sur les réseaux sociaux (comptes Instagram @saijiki_japon et @bene_fukuoka) et sur www.benefukuoka.com.

« Anko » ou plus simplement « An » est le nom que l’on donne au Japon à la crème de haricot rouge sucrée. Sa saveur, à la fois puissante et sobre, est une métaphore du sucré à la japonaise. Un goût qui s’apprivoise et se déguste en pleine conscience, comme une méditation. Si on n’y prête pas attention, on passera complètement à côté. En revanche, si on se concentre, on découvrira toutes ses subtilités : un goût réconfortant de châtaigne, mais avec quelque chose de plus boisé, une sensation de fraîcheur apportée par cette texture de gel au grain fin, délicieusement soyeux.

Le saviez-vous ? Il existe deux types d’anko : le tsubuan et le koshian. Le tsubuan est une version plus rustique, où les haricots sont laissés entiers. On le trouve notamment à l’intérieur des dorayaki. Le koshian, à l’inverse, est une purée parfaitement lisse, où l’on a retiré l’enveloppe des azukis.

L’anko de notre maison se trouve à mi-chemin entre les deux : nous gardons la totalité du haricot car nous apprécions les notes plus rustiques qu’apporte l’enveloppe. Toutefois, nous le réduisons en une fine purée afin d’obtenir une crème lisse et homogène. Notre daifuku mochi anko est l’un de nos incontournables. Nous le poudrons de kinako, poudre de soja grillé aux notes de beurre et de noisette. Nous le proposons toute l’année à notre carte.

Si vous ne l’avez par encore lu ou vu, nous vous conseillons « Les délices de Tokyo » de Durian Sukegawa, autour de l’anko et des dorayaki. Ce livre devenu film est une excellente entrée en matière pour découvrir la pâtisserie japonaise. Auparavant, prenez-garde de vous munir d’un daifuku ou d’un dorayaki (nous vous conseillons ceux de la Pâtisserie Tomo ) car vous aurez terriblement faim !

Anko, la recette simple

Ingrédients :

(pour environ 2,8kg d’anko fini)

1 kg d’azukis secs

1kg de sucre

Matériel : un large faitout muni d’un couvercle, un mixeur, une bassine à confiture (facultatif), un moulin à légumes (ou un tamis à mailles plutôt fines).

Temps de trempage : 10-12h

Temps de cuisson : 2-3h

Temps de préparation : 45 minutes environ hors trempage et refroidissement

Préparation

1. Faites tremper les azukis dans environ deux fois leur volume d’eau pendant 12h (une nuit). Egouttez les azukis et versez-les dans un grand faitout. Remplir d’eau froide en recouvrant d’une phalange les azukis. Portez à ébullition et laissez mijoter 2-3 heures environ, jusqu’à ce qu’ils soient bien fondants. S’il manque d’eau en cours de cuisson, rajoutez-en. Attention le feu ne doit pas être trop fort, surtout en fin de cuisson car sinon les haricots s’agiteront dans l’eau bouillante, se casseront et perdront leur pulpe.

2. Vérifiez la cuisson des azukis en en écrasant plusieurs entre la pulpe de vos doigts : ils doivent céder sous une douce pression, et s’écraser en une purée sans particules dures.

3. Egouttez-les en les versant délicatement dans une passoire. Laissez égoutter 5 minutes afin de laisser un maximum d’eau s’évacuer.

4. Puis, sans plus attendre, car les haricots doivent être encore chauds, versez à nouveau dans le faitout et ajoutez le sucre. Mélangez : le sucre va fondre et faire « sirop ». Mixez alors finement à l’aide d’un robot à lame crantée (je laisse personnellement plusieurs minutes dans le robot en marche), puis versez dans la bassine à confiture, ou un grand faitout si vous n’en avez pas.

5. Asséchez sur feu moyen en remuant sans cesse pendant une vingtaine de minutes jusqu’à ce que l’anko prenne une texture de béchamel. Attention de bien mélanger sans s’arrêter car sinon vous aurez des éclaboussures et vous risquez de vous brûler !

6. Versez sur une plaque et laissez refroidir. Vérifier que la texture est bien liée, onctueuse sans être trop liquide. Si elle est trop liquide, il vous faudra repasser par l’étape asséchage n°5. Puis mixez au robot et enfin passez au moulin à légumes ou au tamis afin d’obtenir une texture bien fine.

Votre anko est prêt, vous pouvez le verser dans des pots que vous stériliserez ou encore le congeler. Il se conserve au réfrigérateur dans un récipient fermé environ deux semaines.

Variation : pour les amateurs de pointe de sel, vous pouvez ajouter à l’étape 4 en même temps que le sucre, une demi cuillère à café de fleur de sel.

Commandez votre coffret de mochis en le composant sur mesure. Découvrez également nos recettes de dorayaki, fondant au chocolat, ichigo daifuku, matcha glacé, et bien d’autres encore !