Étiquette : traditions japonaises

Janvier et le kyûreki

Dans cet épisode, nous parlons des festivités qui rythment ce premier mois de l’année, de l’histoire d’amour et d’horreur qui est au fondement du mythe de création du Japon. Enfin, nous allons parler de jeux de société et du premier rire de l’année et de bien d’autres choses encore !

Janvier dans le calendrier

66. 雪下出麦 « Yuki watarite mugi nobiru », le blé pousse sous la neige, 1-4 janvier.

Shôkan (小寒), Petit froid, du 4 janvier au 19 janvier, 23e Sekki.

67. 芹乃栄 « Seri sunawachi sakau », le persil fleurit, 5-9 janvier.

68. 水泉動 « Shimizu atataka o fukum », les sources se dégèlent, 10-14 janvier.

69. 雉始雊 « Kiji hajimete naku », les faisans se remettent à chanter, 15-19 janvier.

Daikan (大寒)- Grand froid, du 20 janvier au 3 février, 24e sekki.

70. 款冬華 « Fuki no hana saku », les pétasites bourgeonnent, 20-24 janvier.

71. 水沢腹堅 « Kiwamizu kôri tsumeru », la glace s’épaissit sur l’eau, 25-29 janvier.

72. 鶏始乳 « Niwatori hajimete toya ni tsuku », les poules commencent à pondre leurs œufs, 30 janvier au 3 février.

Références :

– Article sur le Shôgatsu : https://www.kotoba.fr/shogatsu/

– Le mythe fondateur d’Izanagi et Izanami : https://www.japan-experience.com/fr/preparer-voyage/savoir/comprendre-le-japon/5-legendes-japonaises-celebres

– Seijin-no-hi (成人の日) : la cérémonie de l’âge de la majorité.

– Nanakusa Gayu (七草粥) : la bouillie aux sept herbes dégustées le 7 janvier, le jour de Nanakusa no sekku (七草の節句). Les plantes sont les suivantes : le seri ou céleri d’eau, le nazuna, appelé chez nous la « bourse à pasteur), le hahakogusa, (pour lequel j’ai trouvé comme traduction « Gnaphalium affine » ce qui ne m’a pas avancé davantage, mais il s’agit d’une plante courante en Asie, de la famille des astérales, aux feuilles duveteuses et pourvue de petites fleurs jaunes), le kohakobe connue chez nous sous le nom de mouron blanc, le koonitabirako (lampsane en français), le kabu, qui signifie navet et le daikon, ce long et gros radis blanc si populaire au Japon.

– Un exemple de jeu Fukuwaraï : http://www.laboutiquejaponaise.fr/GrosPlan.asp?Mod=J&Sec=03&Art=07

Un peu de vocabulaire :

Kyû-shôgatsu (旧正月) : nouvel an japonais, que l’on peut traduire par « ancien nouvel an ».

Hanabira mochi (葩餅) : le premier wagashi de l’année.

Hatsuhinode (初日の出) : le premier lever de soleil de l’année.

Jûbako (重箱) : boîte à plusieurs étages dans laquelle sont disposées les plats du nouvel an appelés Osechi Ryôri.

Toshigami (年神) : la divinité de l’année.

Shôgatsubutori (正月太り) : « la prise de poids du nouvel an ».

Anna Shoji, maraîchère de légumes japonais

J’ai rencontré Anna Shoji, alors que je recherchai des kabochas, ces fameuses courges japonaises à la peau vert foncé et à la chair jaune d’or. Anna cultive en Touraine des légumes japonais sans engrais ni pesticide sous le nom de Yasai, qui signifie légumes en japonais. Ciboule de Kyoto, feuille de chrysanthème, haricots kilomètre, maïs doux, patates tarot, et même des racines de lotus, voici quelques unes des variétés qu’elle à réussi à acclimater en France.

Avant cet entretien, j’étais déjà très intriguée par le parcours d’Anna, comment de sa naissance au Japon était-elle arrivée dans ce petit lopin de terre au fin fond de la Touraine. Mais je ne savais pas que Anna avait aussi grandi à Tokyo près de Shibuya, soit l’un des endroits les plus urbanisés qu’il existe sur terre. Comment a-t-elle réussi à passer de cet univers à celui du maraîchage de légumes japonais à Ligueul ? C’est ce que je vous propose de découvrir dans cet entretien avec Anna Shoji, maraîchère vraiment pas comme les autres.

Références :

– Le site de Yasai, où Anna propose notamment l’envoi de ses légumes en ligne : https://yasai.fr/

– Le quartier à Tokyo où a grandi Anna : Ebisu à Shibuya.

– Le jour du solstice d’hiver, Toji, jour le plus court de l’année, on prend un bain aux yuzus et on mange de la kabocha.

– L’école de maraîchage où a été Anna : Nogyou Jissen Gakuen à Ibaraki.

– Le village japonais : Eco-Mura village.

– Les points de vente des légumes de Yasai : Umami Matcha Café et Muji.

– Le restaurant à Tokyo conseillé par Anna : FUKUWARAI 福笑, 150-0022 Tokyo, Shibuya City, Ebisuminami, 1 Chome−9−4. Il se trouve au 5e étage, il faut sonner l’interphone au numéro 501 puis appuyer sur le bouton appel qui s’écrit « 呼 ». https://www.fukuwarai501.com/

Les rituels de la fin d’année, Amaterasu, et les choco-mochi.

Dans cet épisode dédié au mois de décembre au Japon, nous ne parlerons pas de Noël ! Mais nous évoquerons les activités auxquelles les Japonais s’adonnent lorsqu’il fait froid dehors. Nous évoquons aussi le Warazaiku, l’art ancestral du tressage de la paille de riz. Nous évoquons aussi les différents rituels associés à la fin d’année : le bōnenkaï, cette soirée pour oublier l’année, la tradition des cartes du vœux et du grand nettoyage. Enfin, nous parlerons de la manière dont on passe la dernière soirée de l’année au Japon, avant de détailler la recette des choco-mochi, pour réaliser maison ces petites merveilles élastiques et chocolatées.

La recette de choco-mochi : suivez ce lien.

Décembre dans le calendrier :

27 novembre -1 décembre – 朔風払葉 Kitakaze konoha o harau – le vent du nord dépouille les arbres de leurs feuilles.

2-6 décembre – 橘始黄 Tachibana hajimete kibamu – Les feuilles des mandariniers tachibana jaunissent.

大雪 Taisetsu – Grande neige

7-11 décembre – 閉塞成冬 Sora samuku fuyu to naru – Le froid arrive, l’hiver commence.

12-16 décembre – 熊蟄穴 Kuma ana ni komoru – Les ours repartent en hibernation dans leur tanière.

17-21 décembre – 鱖魚群 Sake no uo muragaru – Les saumons se regroupent en bancs.

冬至 Tôji – Solstice d’hiver

22-26 décembre – 乃東生 Natsukarekusa shôzu – Les brunelles poussent.

27-31 décembre – 麋角解 Sawashika no tsuno otsuru – Le cerf perd ses bois.

Références :

– Restaurant à Tokyo avec kotatsu l’hiver : http://www.ryogokuterrace.jp/

– Fabriquer son kotatsu à la maison : journaldujapon.com/2018/11/21/diy-se-fabriquer-un-kotatsu-pour-lhiver/

– Marie Kondo, la célèbre rangeuse : https://konmari.com/

– le livre en français de Marie Kondo : https://www.babelio.com/livres/Kondo-La-magie-du-rangement/692105

– le mythe d’Amaterasu et du shimenawa en bd : https://www.joranne.com/2016/02/amaterasu-la-deesse-du-soleil.html

– Les 72 saisons du Japon, du youtubeur Ichiban Japan : https://ichiban-japan.com/livre-ichiban-japan/

Bienvenue dans ce quatrième épisode de Tsukimi et deuxième entretien. La personne que j’invite aujourd’hui sur le podcast est intimement liée pour moi au Japon. J’ai parcouru les articles de son blog, en même temps que je parcourai les rues de Tokyo. Je ne compte plus le nombre de recettes d’elle que j’ai réalisée. Sa recette de pâte brisée végétale fait partie de mes incontournables et je me souviens encore baver sur mon clavier en explorant l’index des plats. Cette personne, c’est Clea, et son blog, toujours actif s’appelle Clea Cuisine.

Autrice de livres de cuisine et coach culinaire, Clea est pour moi un modèle en matière d’alimentation saine et végétale. Elle a l’art de créer des recettes simples, mais avec ce petit supplément d’âme qui vous donne terriblement envie. Clea a vécu deux années au Japon, et est passionnée par ce pays. En octobre dernier, c’est sur son idée que nous avons proposé un daifuku mochi au miso et à la noix, qui a été énormément apprécié. Pendant cet entretien, nous avons évoqué les raisons qui l’ont poussée à aller vivre sur l’île de Kyûshu. Nous avons évoqué ses meilleurs souvenirs, et la nature magnifique de cette île. Nous avons évidemment parlé de cuisine japonaise, notamment de miso, cette pâte de soja fermenté que l’on peut mettre avec à peu près tout. Enfin, nous avons parlé de Novembre, et du plaisir retrouvé de déguster un bon nabe, ce pot-au-feu à la japonaise, après une bonne marche dans le froid.

La recette de potimarron au four :

Couper en dés un demi-potimarron, mélanger dans un bol avec un filet d’huile d’olive, une cuil à soupe de vinaigre et du sel, enfournez 30min à 170°C. Puis verser dessus une marinage avec 2 c. à soupe de purée de sésame, 1 c. à soupe de miso ; le tout délayé avec de l’eau ou de l’huile de sésame toasté jusqu’à obtenir une consistance bien nappante. Mettre au four une poignée de minutes en plus, c’est prêt !

Références :

– le dessin animé de l’enfance de Clea : « Juliette je t’aime » en français pour l’animé, Maison Ikkoku pour le manga (en français comme en japonais). « Maison Ikkoku » signifie « Pension des mimosas ».

– La bonne adresse de Clea à Grenoble : Ozenya https://ozenya.fr/

– La bonne adresse au Japon : la chaîne de restaurants autour du soja Ume no hana : https://umenohana-restaurant.co.jp/shop-list/info.php?id=882

– La personnalité à inviter : les dessinateurs Atelier Sento. http://ateliersento.com/

– La randonnée du mont Aso : pour y aller en bus, en ropeway ou à pied depuis la gare de JR Aso : https://fr.japantravel.com/kumamoto/le-mont-aso/12889

– Le parc à Fukuoka : Ohori Kôen : https://www.kanpai.fr/fukuoka/parc-ohori

– La ville d’onsen sur la montagne : Beppu https://jw-webmagazine.com/beppu-the-hot-spring-paradise-b4212fd9e90f/ (Oita est le nom de la préfecture et de la ville d’à côté).

– l’école de cuisine macrobiotique : https://en.macrobioticschooljapan.com/macrobiotic-cooking

– La recette de tartinade au miso : 2 cuil à soupe de purée de sésame blond, 1 cuil à soupe de miso + quelques échalote ciselées. Mélangez et ajoutez au besoin un peu d’eau pour fluidifier.

– Inari sushi いなり寿司 Inari est le nom d’une divinité japonaise prenant la forme d’un renard. La couleur du tofu grillé est la même que le pelage du renard.

– Ume-shiso : le goût japonais que serait Clea.

Episode 1, novembre, le kotatsu et Momotarô

Dans ce troisième épisode, découvrez le goût des japonais pour la pluie, et la manière dont on vit la baisse des températures au Japon. Laissez-vous aussi conter l’une des légendes les plus populaires au Japon : celle de Momotaro.

1) Novembre dans le Kyûreki (旧暦)

« SÔKÔ » (霜降), tombée du gel, du 23 octobre au 6 novembre.

- 53, 霎時施 « Kosame tokidoki furu », des averses éparses se mettent à tomber, du 28 octobre au 1er novembre.

- 54, 楓蔦黄 « Momiji tsuta kibamu », les feuilles d’érable et de vigne vierge se colorent, du 2 au 6 novembre

« RITTÔ » (立冬) Le début de l’hiver, du 7 au 21 novembre, 19e sekki

- 55, 山茶始開, « Tsubaki hajimete hiraku », les camélias d’automne commencent à éclore, du 7 au 11 novembre.

- 56, 地始凍 « Chi hajimete kôru », le sol commence à geler, du 12 au 16 novembre.

- 57, 金盞香, « kinsenka saku », « le parfum des narcisses embaume l’air, du 17 novembre au 21 novembre.

« SHÔSETSU » (小雪) Petite neige, du 22 novembre au 6 décembre, 20e sekki

- 58, 虹蔵不見, « Niji kakurete miezu », les arcs-en-ciel se cachent et on ne les voit plus, du 22 au 26 novembre.

- 59, 朔風払葉 « Kitakaze kono ha wo harau », le vent du nord dépouille les arbres de leurs feuilles, du 27 novembre au 1er décembre.

2) Les grandes dates de novembre

– Jour férié de la culture Bunka no hi (文化の日), le 3 novembre.

– Inoko no iwai (亥の子の祝い), la fête des marcassins.

– Shichi-go-san (七五三), le 15 novembre, on honore les 3 ans (garçons et filles), 5 ans (garçons) et 7 ans.

3) La recette de l’ohagi mochi

Voici comme recette de novembre une sorte de mochi que l’on déguste en automne: l’ohagi mochi. On l’appelle ohagi en automne et botamochi au printemps, mais il s’agit de la même pâtisserie. Ces noms varient en référence à des plantes de saison : bota pour pivoine au printemps et hagi pour le lespedeza qui fleurit en automne. Le ohagi mochi est en quelque sorte un daifuku inversé : le riz se trouve au cœur, tandis que l’enveloppe est le plus souvent constitué d’anko, cette crème d’azukis sucrée. Dans la version que je vous propose, j’ajoute une noix par-dessus qui apporte ses notes rupestres, et une pointe de fleur de sel pour faire scintiller le tout. La fabrication est très simple : cliquez sur ce lien pour la recette !

3) Notes et références

– Ito Ogawa « La Papeterie Tsubaki », aux Editions Picquier.

– La recette des inoko mochis, pour la fête des marcassins : https://www.youtube.com/watch?v=bETCumn54wE

– kotatsu こたつ, la table chauffante de la saison froide.

– pour en savoir davantage sur Inoko no iwai : https://theshufulife.wordpress.com/2021/11/11/wagashi-inoko-mochi/

Un peu de vocabulaire !

Kotatsu-biraki (炬燵開き) : l’« ouverture du kotatsu ».

Chitose ame (千歳飴) : les bonbons de 1000 ans.

Ame 雨 : pluie.

Akisame (秋雨) : la pluie froide d’automne.

Akishimeri (秋湿り) : la longue pluie d’automne.

Kirisame (霧雨) : la fine pluie comme le brouillard.

Shigure (時雨) : l’averse qui marque le passage de l’automne à l’hiver.

Ohagi mochi (おはぎ ou 御萩) : sorte de mochi, consistant le plus souvent en un cœur de riz gluant enrobé d’anko.

Episode 2, Laure Kié, les onsen et le chawan-mushi

Dans ce deuxième épisode et premier entretien, nous avons la joie de recevoir Laure Kié. Laure est autrice de nombreux livres de cuisine japonaise. Elle est né à Tokyo et a grandi au Japon jusqu’à ses 6 ans, avant d’emménager à Paris. Adulte, elle repart vivre 4 années au Japon où elle travaille notamment dans des fermes bios japonaises. Elle y apprend une cuisine authentique et rustique qui est encore aujourd’hui celle qu’elle cherche à transmettre dans ses livres de recettes. Aujourd’hui, Laure vit dans la Drôme et partage son temps entre ses activités d’autrice, et l’épicerie qu’elle a récemment ouverte avec une amie dans le petit village de Saou.

Je dois dire que je suis personnellement très admirative de son parcours, de ses connaissances de la cuisine japonaise et de son approche d’une alimentation saine, simple qui allie inspiration japonaise et enracinement local. Lors de cet entretien, nous avons parlé de ses souvenirs d’enfance au Japon, notamment liés aux bento et aux onsen, les bains japonais. Nous avons aussi évoqué l’idée du WWOOfing, qui consiste à travailler dans des fermes japonaises en échange du couvert et du logis, comme manière de voyager autrement au Japon. Nous avons aussi évoqué son activité d’autrice culinaire, de ses bonnes adresses en France et au Japon, et de bien d’autres choses encore !

La recette de chawan mushi :

Laure nous a également parlé des chawan mushi, ces flans salés japonais, d’une texture incroyablement légère, comme un nuage. Ils se prêtent à être déguster en entrée lors de grandes occasions, ou encore pour un diner léger, accompagner de riz. Très généreusement, Laure nous en partagé la recette. Cliquez sur ce lien pour la découvrir la recette !

Références

- Le site internet de Laure Kié : https://www.laurekie.com/

- Son premier livre : « Ma petite cuisine japonaise », au éditions Marabout. https://www.laurekie.com/livres/ma-petite-cuisine-japonaise

- Son nouveau livre : Goûts du Japon, Editions Mango.

- Le WWOOfing, ce mouvement de volontariat pour travailler dans des fermes au Japon : https://www.wwoofjapan.com/home/index.php?lang=en

- Le furikake : c’est un mélange d’épices et aromates utilisé pour assaisonner le riz. Celui à base de shiso s’appelle yukari ゆかり.

- Madame Saké : importateur et distributeur de saké. Avec une boutique en ligne pour les particuliers : http://madamesake.fr/

- Le Katsuobushi (copeaux de bonite fumée) de Bretagne, à Concarneau : Makurazaki France Katsuobushi http://mfk-katsuobushi.com/fr.html

- Tofu fabriqué au Mans : Suzu Tofu, http://www.suzutofu.com/fr/

- Miso français : Sanga Miso, https://www.sangamiso.fr/

- Les croquettes au crabe de l’enfance de Laure à Kobe : Kani Cream Korokke カニクリームコロッケ.

- Le restaurant de sushi à Paris : Michi, sushiya, 58bis Rue Sainte-Anne, 75002 Paris.

- Kado, le restaurant dans une maison ancienne à Tokyo dans le quartier de Kagurazaka : https://kagurazaka-kado.com/

Episode 1, octobre et Kōyō

Dans ce premier épisode, nous allons plonger dans l’automne à la Japonaise, sa passion pour le rougoiement des arbres et sa météo des feuilles.

1) Le Kyûreki (旧暦)

- Avant d’adopter en 1893 le calendrier grégorien, le Japon vivait au rythme d’un calendrier luni solaire appelé Taiin taiyô reki (太陰太陽暦), ou encore Kyûreki (旧暦), qui signifie tout simplement « ancien calendrier ». Importé de Chine, ce calendrier se base à la fois sur les cycles de la lune et sur ceux du soleil. Il se divise en 4 saisons, le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Ces saisons sont communes avec le calendrier grégorien, à ceci près qu’elles n’arrivent pas au tout à fait même moment : comme par exemple l’automne qui commence le 7 août. Ces saisons sont ensuite divisées en 6 périodes, que l’on appelle sekki, ce qui nous donne au total 24 sekki dans une année. Ces sekki, se divisent elles-mêmes chacune en 3 kô, des micro-saisons de 4 jours. Si vous me suivez encore, nous avons donc 72 kô pour une année. Chaque kô est associée à une phrase qui décrit la nature dans ce qu’elle a d’éphémère et de changeant. Comme par exemple « les hirondelles partent vers le sud » ou « les chrysanthèmes fleurissent ».

- Pour en savoir davantage sur le Kyûreki, voici les comptes instagram que nous vous recommandons : comme celui de Bénédicte Cherré qui vit à Fukuoka et qui a dédié un compte spécial, appelé saijiki_japon, ou encore celui de koyomiste et de gabi_koyomi.

- Mais rapporté à la France, est-ce que le Kyûreki et ses éphémérides sur la nature a encore un sens ? C’est une question que nous nous sommes beaucoup posé au début de ce projet. Il faut savoir tout d’abord, que même au Japon, le problème se pose. En effet, le calendrier ayant été hérité de la Chine, et la géographie du Japon étant tout en longeur, il arrive qu’il soit en décalage avec son climat. C’est le cas par exemple du kô 23, « les carthames fleurissent en abondance », du 26 au 30 mai. Les carthames sont des fleurs qui ont l’allure de pompons jaunes-orangés. On les cultive notamment pour leur propriétés colorantes. Or la saison des carthames au Japon est plus tardive et arrive plutôt à la fin du mois de juin. En réalité, ce qui prime dans le Kyûreki, c’est le passage des 4 saisons et les changements de la flore et de la faune. Or la France comme le Japon, bien, que situé l’autre côté de la planète, sont tous deux des pays fortement marqués par les saisons et ses variations. En partant du principe que de toute façon, la nature étant infiniment changeante, une année ne ressemblant pas à une autre, il serait absurde de considérer le kyûreki comme un éphéméride à suivre à la lettre. Bien davantage, je vous propose de le prendre comme un guide permettant d’apprécier les changements de la nature. Avec la possibilité, pourquoi pas, de l’enrichir de nos propres observations.

2) Octobre

Nous avons pour ce mois-ci 3 sekki : on finit d’abord « shûbun » l’équinoxe d’automne, puis on passe à « Kanro », la rosée froide, et enfin « Sôkô », qui annonce la tombée du gel. Je vous mettrai précisément toutes les appellations des saisons et micro-saison, en version japonaise et traduite, dans l’article dédié dans la rubrique magazine de notre site lamaisondumochi.fr. Voici dans les grandes lignes, ce que le Kyûreki nous promet pour octobre :

- Les insectes se terrent.

Tout d’abord, pendant ce mois-ci, on parle pas mal d’insectes, pour le plus grand déplaisir des entomophobes, les personnes ayant la phobie des insectes. Dans l’avant-dernière micro-saison de Shûbun, du 28 septembre au 2 octobre, on parle des insectes qui se terrent car le froid arrive. Puis dans le kô du 18 au 22 octobre il est dit que « les grillons chantent sur le pas de la porte ». C’est la période notamment où les araignées et autres insectes rentrent dans les maisons, se glissant dans les moindres petites recoins. C’est l’araignée du matin dans l’évier : mais plutôt que de le prendre comme un mauvais présage, pourquoi ne pas interpréter cette araignée comme annonciatrice de l’automne. Et qui dit automne, dit les ballades en forêt par temps humide, la chasse aux champignons, le bonheur retrouvé de savourer un bon thé chaud le matin. Hiroaki Suzuki, qui travaille aussi à La Maison du Mochi, associe également cette période aux insectes, mais pour une toute autre raison. Hiroaki a grandi au milieu des rizières, dans la région de Fukushima. A cette période de l’année, juste avant la moisson du riz, les rizières sont pleines de sauterelles et Hiroaki avait l’habitude avec sa famille de les attraper pour les cuisiner dans un style de plat appelé « tsukudani ». C’est un type de plat à base de sauce soja et de sucre, qui se conserve longtemps et s’utilise comme un condiment pour accompagner le riz. Mais rassurez-vous, ce n’est pas la recette que je proposerai en fin de podcast !

- La récolte du riz.

Le mois d’octobre marque aussi au Japon la moisson du riz. La dernière micro-saison de shûbun, du 3 au 7 octobre, annonce que « l’eau des rizières est drainée ». Le riz, introduit au IIIe siècle avant Jésus-Christ jouit au Japon d’un statut exceptionnel. C’est un aliment mythique, qui, dans les contes fondateurs aurait été offert aux humains par les dieux. En voici l’une des légendes qui se raconte au sujet de ce don :

« Il y a longtemps, au-dessus de notre monde, il y avait le monde d’un dieu et l’enfant de celui-ci. Le nom de cet enfant était Niniji no Mikoto ou plus simplement Niniji. La grand-mère de Niniji n’était autre la grande déesse du soleil Amaterasu (天照大神). Un jour, l’enfant devenu grand descend sur le sol de ce monde, selon les versions, il tombe ou descend de son plein gré). On dit qu’il serait arrivé sur le mont Takachiho, tout au Sud de Kyushu, près de Kagoshima. Amaterasu donna alors le riz à son petit-fils, en lui demandant de le planter dans le monde entier. Ce que Niniji fit. Niniji fonda aussi une famille et est considéré comme l’arrière grand-père du premier empereur, Jinmu-tennō. »

Cette légende montre à quel point le riz est fondateur. A la veille de sa récolte, l’enjeu est donc de taille. Après avoir planté les jeunes pousses de riz, avoir lutté pendant tout l’été contre les attaques d’insectes et les intempéries, notmmant les typhons, c’est le moment où l’on découvre si le travail d’une année a porté ses fruits. Les gerbes de riz sont passées d’un vert vibrant à une teinte jaune. On draine alors les rizières afin de pouvoir récolter les pieds secs, ou plutôt aujourd’hui d’éviter que la moissonneuse ne s’embourbe. La moisson a lieu une poignée de jours plus tard, le temps de laisser sécher le sol. Le riz, enveloppé de sa péricarpe, est trié tandis que la paille est séchée sur place et tressée pendant l’hiver pour fabriquer de magnifiques objets décoratifs ou votifs. Cette art est souvent pratiqué par les fermiers eux-mêmes, on le nomme Wara-Zaiku. On tresse notamment les shimenawa (標縄 ou 注連縄) ces cordes destinées aux temples shinto. C’est un art magnifique et très ancien dont nous aurons l’occasion de reparler.

- Le retour des oiseaux d’hiver.

Mais poursuivons notre exploration du kyûreki. Dans la sekki suivante intitulée « Rosée froide » du 8 au 22 octobre, on annonce le retour des oies sauvages. Celles-ci reviennent passer l’hiver au Japon après avoir passé l’été dans les terres du nord, en Sibérie. C’est la période où l’on voit aussi en France ces vols de plusieurs douzaines d’oies traverser le ciel en formation serrée, échangeant des cris à mesure de leur avancée. En faisant mes recherches, j’ai découvert combien les oies étaient aimées des Japonais, et constituait pour eux un symbole de courage et de solidarité. On a observé notamment que lorsqu’une oie blessée ou trop affaiblie ne peut plus suivre le groupe, elle descend au sol accompagnée de quelques compagnes qui resteront avec elle jusqu’à ce qu’elle puisse repartir ou qu’elle expire. Le poète Issa Kobayashi qui a vécu entre 1763 et 1827, aimait tant les oies qu’ il leur a consacré 448 haïku. En voici l’un deux qu’il aurait composé sur le rivage de la baie de Mutsu, dans la préfecture d’Aomori, tout au nord de l’île de Honshu :

Dès aujourd’hui, les oies,

Vous voici japonaises.

Reposez-vous bien.

C’est étrange, ne trouvez-vous pas, qu’à l’approche de l’hiver, nous partageons cette sensation que tous les oiseaux nous quittent ? C’est en effet le cas des hirondelles, dont le départ est annoncé dans le Kyûreki un mois plus tôt. Mais en réalité, beaucoup d’oiseaux arrivent : il y a les oies, mais aussi les grues, les bergeronnettes, les sarcelles, ou encore les bécasses et bécassines. C’est une bonne raison de se réjouir de l’arrivée des températures fraîches, ne pensez-vous pas ?

3) Koyo et momijigari

Enfin, on ne peut pas aborder le mois d’octobre et l’arrivée de l’automne sans parler de Kōyō. Kōyō, qui signifie au sens littéral « feuille rouge » désigne l’activité d’aller admirer les feuilles rougir en automne. Kōyō est, avec Hanami au printemps, l’un des rendez-vous saisonniers les plus appréciés au Japon.

- Météo des feuilles

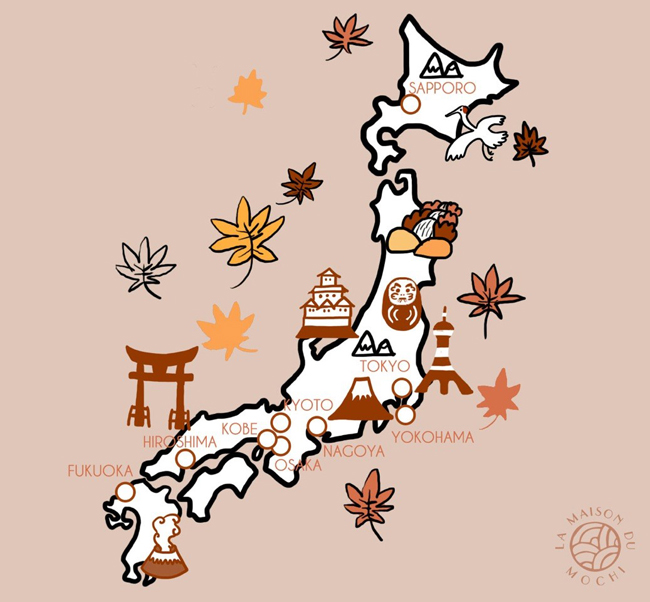

Ce rougeoiement des feuilles ne commence évidemment pas au même moment en fonction que l’on soit dans le nord ou le sud du Japon. Le phénomène de changement de couleur des feuilles dépend de la géographie et diffère aussi d’une année à l’autre. C’est pour ne rien manquer de ce spectacle que des prévisions ont vu le jour. Chaque année, l’association de météorologie japonaise publie ainsi des cartes de prévision météo des feuilles, région par région, qui estiment les dates auxquelles les arbres seront prêts à flamboyer. Sur l’article dédié à cet épisode, je vous joindrai le lien vers la page permettant de voir ces fameuses et si poétiques cartes. De manière générale, on peut tout de même dire que la saison de Koyo commence début octobre sur l’île d’Hokkaido, puis se poursuit en octobre-novembre dans les régions de Tokyo et Kyoto pour terminer en beauté sur l’île de Kyushu fin novembre. C’est somme toutes, assez analogue de ce qui se passe en France, entre le nord et le sud.

- Les arbres vedettes

Les arbres vedettes de Koyo sont le ginkgo (appelé icho) et l’érable ( appelé momiji). En l’espace de quelques semaines, leurs feuilles virent respectivement au jaune doré et au rouge vif, avant de tomber. Je me souviens notamment lorsque je vivais à Tokyo, être allée admirer une avenue bordée de grands gingkos taillés en flambeaux. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, le gingko est un arbre surnommé l’arbre aux 40 écus, car ses feuilles en forme d’éventail se teinte d’un magnifique jaune d’or en automne. La vision de cette avenue bordée de ces centaines d’arbres jaune vif se découpant dans le ciel bleu était à couper le souffle. C’était complètement irréel et je me souviens précisément avoir eu la sensation de changer de dimension, d’être comme dans un décor de film, tant le paysage était parfait.

- Momijigari, la chasse aux feuilles d’automne

Durant cette période spectaculaire, une coutume consiste à partir en quête des plus belles nuances de feuilles. Cette pratique populaire au Japon depuis des siècles porte le nom de « Momijigari » qui signifie chasse aux feuilles d’érable. Elle est aujourd’hui aussi prisée des Japonais que des touristes et je dois dire que personnellement, si je devais choisir un moment pour visiter le Japon, ce serait celui-ci. Sur la base d’un itinéraire préparé à l’avance, momijigari consiste à aller contempler, se promener et prendre des photos dans les plus beaux lieux de Kōyō. Les sanctuaires et les parcs en particulier, sont des endroits privilégiés de ces quêtes.

Mais sans forcément aller jusqu’au Japon, pourquoi ne pas établir autour de nous notre propre carte de Kōyō ? Avec des érables et des gingkos mais aussi des chênes avec leur feuillage mordoré, des charmes aux feuilles jaune dentelées, ou encore des fougères qui forment un merveilleux tapis cuivré. Peut-être pensez-vous déjà à un ou deux endroits qui vous avaient coupé le souffle par sa beauté automnale ? Pour ce mois d’octobre, je vous propose donc de faire votre propre carnet d’adresses de Kōyō. Listez sur un fichier dédié, dans un carnet ou une fiche, les plus jolis endroits dont vous vous souvenez, et aussi ceux que vous allez repérer en chemin cette année. Ainsi, vous vous constituerez une carte au trésors d’automne, qui s’enrichira d’année en année.

Pour les Parisiens, que diriez-vous de mettre en commun nos connaissances ? S’il serait compliqué pour nous d’établir une carte Kōyō de toute la France, pour Paris cela semble plus faisable. Je vous propose donc de nous écrire via notre page instagram La Maison du Mochi, vos adresses parisiennes spécial Kōyō. Des plus évidentes aux plus confidentielles, nous les noterons, et établirons une carte de Paris- Kōyō dans un article dédié que vous pourrez consulter quand vous le souhaitez. On compte sur vous pour repérer tous les bons spots de la capitale !

4) La recette du mois : mitarashi dango

Et enfin pour terminer, nous vous proposons une recette de saison. Cliquez ici pour accéder à la recette !

Merci et à la prochaine fois !

Episode 1 – Octobre et Kōyō, la chasse aux feuilles d’automne.

- Les saisons d’octobre :

Kô 47 « Mushi kakurete to wo fusagu » (蟄虫坏戸), les insectes se terrent, 28 septembre au 2 octobre.

Kô 48 « Mizu hajimete karu » (水始涸), l’eau des rivières est drainée, 3 au 7 octobre.

- 17ème Sekki, « KANRO » (寒露), rosée froide, du 8 au 22 octobre.

Kô 49 « kôgan kitaru » (鴻雁来), les oies sauvages reviennent, 8 au 12 octobre.

Kô 50 « kiku no hana hiraku » (菊花開), les chrysanthèmes fleurissent, du 13 au 17 octobre.

Kô 51 « kirigirisu to ni ari » (蟋蟀在戸), les grillons chantent sur le pas de la porte, du 18 au 22 octobre.

- 18ème Sekki, « SÔKÔ » (霜降), tombée du gel, du 23 octobre au 6 novembre.

Kô 52 « shimo hajimete furu» (霜始降), le gel commence à tomber, du 23 au 27 octobre.

Kô 53, « kosame tokidoki furu » (霎時施), des averses éparses se mettent à tomber, du 28 octobre au 1er novembre.

Un peu de vocabulaire !

Kûrekki,旧暦 : ancien calendrier japonais, également appelé Taiin taiyô reki (太陰太陽暦).

Koyo, 紅葉 : « feuille rouge », désigne la tradition au Japon d’aller admirer les feuilles rougir en automne.

Koyomiste : néologisme composé du mot japonais « koyomi 暦, calendrier » et du suffixe « iste (スト) ». Désigne quelqu’un qui suit l’ancien calendrier japonais et qui vit au rythme des coutumes japonaises, qu’il est koyomiste.

Momiji, 紅葉 : érable japonais.

Momijigari, 紅葉狩り : la chasse aux feuilles d’automne.

Mushi, 虫 « mushi » : insecte.

Mushimegane, 虫眼鏡 : littéralement « lunette à insecte », utilisé pour désigner une loupe.

Warazaiku, わら細工: l’art de tressage de la paille de riz.

Notes et références :

– L’avenue à Tokyo bordée de gingko : Meiji Jingu Gaien.

– Sur le site du Japan rail pass, vous trouverez notamment un tableau assez précis des prévisions de koyo dans différents points du Japon : https://www.jrailpass.com/blog/fr/automne-au-japon-prevision

– Pour avoir un aperçu des cartes de météo des feuilles par l’association de météorologie japonaise pour 2022: https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/

Bonjour ! Je m’appelle Bénédicte et je vis à Fukuoka dans le sud du Japon. Depuis un peu plus d’un an, je me passionne pour ce qu’on appelle “l’art de vie koyomiste”. Il s’agit d’intégrer dans son quotidien les traditions de l’ancien calendrier japonais et de vivre au rythme de ses nombreuses micro-saisons. Pendant un an, je vous propose de me retrouver chaque trimestre dans le magazine de La Maison du Mochi afin de découvrir une esquisse de ce Japon traditionnel et respectueux de la nature.

Je vous retrouve donc pour un nouveau numéro de Saijiki. Cette fois, je vous propose de partir à la découverte des traditions et anciennes saisons des mois de juillet, août et septembre.

Qu’est-ce qu’un saijiki ? Il s’agit d’un éphéméride japonais qui indique toutes les traditions, saisons, plantes, aliments et mots saisonniers.

Juillet

Le mois de juillet marque la fin de la saison des pluies et le début de l’été. Il fait désormais très chaud et humide et le ciel se charge de cumulonimbus, de gros nuages d’orage.

Au début du mois, Umibiraki, littéralement “l’ouverture de la mer” donne le coup d’envoi de la saison estivale : les plages sont désormais surveillées. Pour les amateurs de balades en montagne, Yamabiraki lui signe l’ouverture de plusieurs chemins de randonnées fermés durant le reste de l’année, comme par exemple ceux du Mont Fuji.

Plusieurs célébrations rythment le mois de juillet à commencer par Tanabata, la fête des étoiles qui se tient le 7 juillet. La légende dit que les deux amoureux Orihime et Hikoboshi, séparés par la voie lactée durant l’année ne peuvent se retrouver que pendant la nuit de Tanabata. C’est l’occasion de faire un vœu. On l’écrit sur un bout de papier coloré appelé tanzaku qu’on accroche ensuite sur des branches de bambou.

Pour Tanabata on déguste des nouilles froides appelées sômen, des tempura de légumes d’été ainsi que des sasa maki, des boules de riz pilé enveloppées dans des feuilles de bambou avant d’être cuites à la vapeur. Cela ressemble fortement aux chimaki que l’on déguste durant Tango no sekku.

Restons dans le domaine de la gastronomie avec un autre aliment dégusté durant le mois de juillet : l’anguille. Elle est dégustée durant Doyô no hi, une journée qui revient quatre fois dans l’année. Durant le Doyô d’été, il est coutume de manger des aliments qui aident le corps à surmonter les terribles chaleurs. L’anguille en fait partie ! On la déguste grillée avec une sauce sucrée-salée et déposée sur un lit de riz.

Bonne nouvelle, cette année il y a deux Doyô d’été : un le 23 juillet et un le 4 août. Cela donne une occasion de plus pour déguster ce délicieux poisson.

Les anciennes saisons du mois de juillet sont :

Shôsho (“Chaleur modérée”) du 7 au 22 juillet et Taisho (“Grosse chaleur”) du 23 juillet au 6 août.

Août

Au mois d’août, l’ensemble du Japon s’anime au rythme des festivals d’été. Les japonais y viennent en yukata (kimono d’été), des feux d’artifices sont tirés et les rues se remplissent de stands colorés proposant nourriture, boissons, ainsi que des activités comme la traditionnelle pêche au poisson rouge ou au yoyo, des petits ballons remplis d’eau.

Au milieu du mois c’est O-bon, une sorte de Toussaint japonaise durant laquelle on honore les esprits des ancêtres de la famille. La plupart des japonais ont quelques jours de congés qu’ils mettent à profit pour retourner chez leurs parents et/ou grands-parents. Pendant O-bon on fait le tour des tombes familiales. On nettoie les autels et on y installe des amours en cage. Ces fleurs servent à guider les esprits vers leur famille.

Durant O-bon on danse bon-odori, une danse facile et répétitive qui s’effectue les uns derrière les autres, en cercle autour d’une estrade où des musiciens jouent du taiko (gros tambour).

Les anciennes saisons du mois d’août sont :

Risshû (“Début de l’automne”) du 7 au 22 août et Shosho (“Chaleur résiduelle”) du 23 août au 7 septembre.

Septembre

Tout comme en France, septembre est le mois de la rentrée des classes au Japon. Mais ce n’est pas une nouvelle année scolaire qui commence, ici on entame le deuxième trimestre.

Septembre est le mois des typhons et deux jours appelés “zassetsu” servent à mettre en garde contre ces tempêtes qui peuvent faire des ravages dans les rizières alors que la moisson ne va pas tarder à commencer.

Les autres célébrations du mois sont plus douces.

Il y a d’abord Chôyô no sekku, la fête des chrysanthèmes qui célèbre la longévité.

On peut ensuite citer O-Tsukimi (aussi appelé Jûgoya), la fête de la lune durant laquelle on observe “Chûshû no meigetsu”, la plus belle lune du milieu de l’automne.

Pour l’occasion on prépare 15 o-tsukimi dango que l’on empile de la façon suivante : 9 dango pour le 1er étage, 4 pour le second et 3 pour le troisième. Les dango sont posés sur une estrade sacrée appelée sanbo qui est placée face à la lune afin de les lui donner en offrande. A côté du sanbo, on place des brins de miscanthus et on peut aussi ajouter des légumes et fruits d’automne comme des patates douces ou des châtaignes.

Le 23 septembre c’est l‘équinoxe d’automne. Un jour férié durant lequel les Japonais prennent le temps d’observer l’automne qui démarre, par exemple en allant voir les rizières en terrasse dont les abords sont par des centaines de lycoris rouges et blancs.

Les lycoris sont appelés higanbana en japonais, soit “la fleur de Higan”. Higan ou O-Higan est une semaine de rituels bouddhistes équivalente à la Toussaint qui encadre les équinoxes.

Durant O-Higan, on cherche à communiquer avec ses ancêtres en faisant “o-haka mairi”, la tournée des autels et tombes de la famille. On les nettoie soigneusement, on y place de nouvelles fleurs fraîches puis on y dispose des o-hagi, des pâtisseries faites d’une boule de riz gluant recouverte de pâte de haricots rouges. Les ohagi sont dégustés en famille alors on en prépare toujours en grande quantité.

Outre la pâte de haricots rouges, on peut aussi les recouvrir de poudre de kinako, de sésame noir ou bien d’algues.

Les anciennes saisons du mois de septembre sont :

Hakuro (“Rosée blanche ») du 8 au 22 septembre et Shûbun (« Equinoxe d’automne”) du 24 septembre au 7 octobre.

Rendez-vous au mois d’octobre pour le troisième numéro !

Suivez Bénédicte au fil des saisons japonaises sur les réseaux sociaux (comptes Instagram @saijiki_japon et @bene_fukuoka) et sur www.benefukuoka.com.

Nous avons la joie de vous annoncer la création de notre podcast Tsukimi !

Tsukimi est un podcast créé par La Maison du Mochi, qui parle du Japon, en suivant le calendrier traditionnel japonais, ses festivals et ses rituels. Sur une année, nous explorerons les rendez-vous incontournable, et les thématiques qui y sont liés comme momiji-gari, la chasse aux feuilles d’automne, le cha-do, la voie du thé et la cérémonie du thé liée, ou encore le concept de wabi-sabi, l’esthétique de la patine et du défaut.

Pour écouter l’épisode 0, où Mathilda Motte présente le podcast, cliquez ici. Bonne écoute !

A l’origine, un matsuri est un festival traditionnel qui célèbre les divinités japonaises et marque les saisons. Aujourd’hui, les matsuri peuvent être aussi bien des fêtes religieuses que des fêtes populaires, donnant toujours l’occasion de danses, musiques, parades et rituels. Le Japon est connu pour ses nombreuses célébrations tout au long de l’année, mais s’il y a bien une saison où les matsuri se multiplient dans l’archipel, c’est l’été ! Nous vous proposons de vous faire découvrir (ou redécouvrir) trois de ces incroyables fêtes qui illuminent la saison estivale.

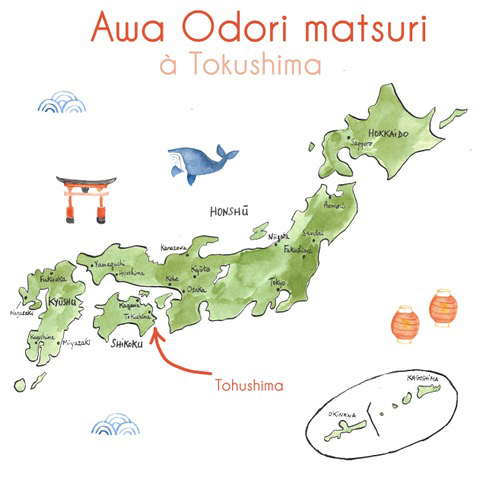

Awa Odori matsuri et ses danses traditionnelles

Nous débutons notre thématique avec le célèbre Awa Odori. Ce festival de danses traditionnelles a lieu chaque année à Tokushima, sur la côte Est de l’île de Shikoku, du 12 au 15 août, pendant O-bon (la fête des morts).

Durant ce matsuri qui attire plus d’un million de festivaliers, vous pourrez admirer notamment les danseuses coiffées du chapeau de paille traditionnel amigasa, originaire de l’époque d’Edo. Avec son rythme entraînant et l’ambiance festive qui l’entoure, la danse d’Awa (nom que portait la préfecture de Tokushima autrefois) plonge les danseurs dans une transe, d’où son surnom de « danse des fous ». Une chanson lui est d’ailleurs attribuée, relatant toute l’intensité de la fête : « Des fous dansent, des fous regardent, tant qu’à être fous, autant danser ! ».

Tenjin matsuri et sa procession navale

Nous poursuivons notre voyage avec le célèbre Tenjin matsuri, considéré comme l’un des plus importants festivals du Japon, notamment en raison de sa somptueuse procession navale. Chaque année depuis plus de mille ans, Osaka s’anime les 24 et 25 juillet en hommage à Sugawara Michizane, la divinité japonaise des lettres et des études.

Les festivités débutent le 24 par une cérémonie au sanctuaire Tenmangu où sont exposés les mikoshi (sanctuaires portatifs). Ces derniers sont ensuite embarqués le lendemain à bord d’une centaine de bateaux illuminés qui défilent sur la grande rivière Okawa, au-dessus de laquelle est tiré ensuite un impressionnant feu d’artifice… Un spectacle saisissant !

Durant ce matsuri, les festivaliers revêtent des tenues traditionnelles telles que le yukata, et viennent profiter des nombreux stands de cuisine japonaise qui prennent place au bord de la rivière.

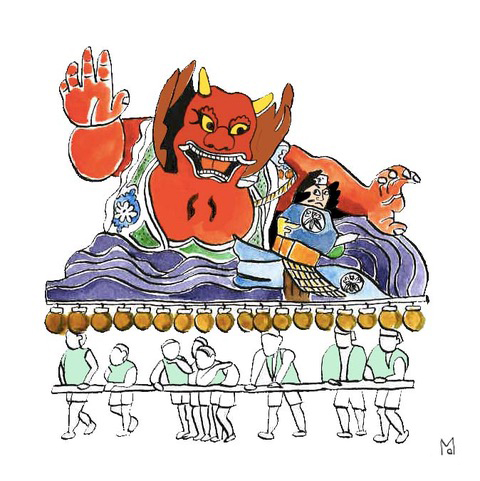

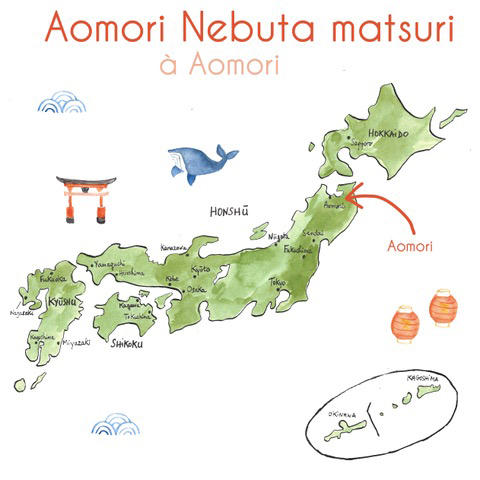

Nebuta matsuri et ses chars de lumière

La dernière escale de notre exploration se situe dans la région de Tôhoku (nord-est du Japon). Chaque année du 2 au 7 août, la ville d’Aomori est en fête pour célébrer le fameux Nebuta Matsuri avec ses spectaculaires chars illuminés.

Tous les soirs du festival, les rues s’animent autour d’un défilé de plus de 30 chars géants, clôturé par deux heures de feu d’artifice ! Chaque char a son propre thème et peut représenter des dieux, des figures de contes et légendes, des personnages historiques ou encore des célébrités du monde de la télévision par exemple.

La construction d’un char s’effectue à partir d’une structure en bois et fil de fer recouverte de papier mâché, et nécessite une année entière de travail. Avec leurs dimensions gigantesques (environ 9 mètres de long, 7 mètres de large et 5 mètres de haut), les nabuta (chars) offrent un spectacle saisissant auquel les festivaliers peuvent prendre part en revêtant le costume haneto pour rejoindre les nombreux danseurs du matsuri !

Découvrez de nombreuses autres fêtes et traditions comme Hina matsuri, Kodomo no hi, Tsukimi ou encore dans notre article dédié au printemps.