Étiquette : podcast

Ce mois-ci, Mathilda Motte a la joie d’inviter au micro de Tsukimi l’invité recommandé par Ryoko Sekiguchi : Emil Pacha Valencia. Emil est journaliste et photographe. Avec Clémence Fabre et Olivier Cohen de Timary, il est le co-fondateur du magazine Tempura. L’objectif de cette revue est d’ouvrir les portes d’un Japon loin des clichés et s’adresse autant aux amoureux du Japon qu’aux lecteurs curieux en quête d’inspiration. Alors évidemment, pour vous qui nous écoutez sur Tsukimi et nous qui le réalisons, nous voilà touchés en plein cœur.

Dans cet épisode, nous allons parler des clichés liés au Japon, de la place de l’homme dans la société japonaise, et de féminisme.

Le petit questionnaire Tsukimi :

- Son plat japonais salé préféré : les naporitan, plat à base de pâtes revisité à la sauce japonaise, plat d’izakaya (les bars-bistrots typiques japonais).

- La douceur japonaise qu’il aime par-dessus tout : Le purin des kissaten, comme celui de Coborebi à Tokyo : lien vers l’adresse.

- Son goût ou parfum préféré : le parfum vinaigré des restaurants de sushi.

- S’il était un goût ou un parfum japonais : le thé vert froid.

- Sa saison préférée : l’été : « J’adore l’été écrasant, c’est un moment où on a droit de ralentir le rythme, j’aime cette ambiance où les gens sont plus ouverts, plus joyeux. »

- Sa bonne adresse autour du Japon en France : la boulangerie Corneille à Angers, tenue par une Japonaise, 14 rue Corneille à Angers.

- Sa bonne adresse au Japon : le restaurant de soba Shirakame, 1-27-13 Kyodo, Setagaya – Tokyo 156-0052.

- Son mot japonais préféré : Naruhodo (なるほど), un mot très pratique et qui veut dire plein de choses comme « oh vraiment », « je vois » ou encore « certainement ».

- Son conseil lecture : « Bleu presque transparent » de Riyu Murakami.

- Son invitée : Aya Soejima, qui travaille en relation avec la Maison de la culture du Japon à Paris, notamment dans la programmation de spectacles vivants.

Références :

- Site du magazine Tempura : tempuramag.com

- Instagram de Tempura : @tempuramag

- Note de notre invité : les femmes obtiennent le droit de vote au Japon en 1947 (et non en 1945).

Pour ce 4e épisode de portraits historiques, nous allons parler du 3e unificateur du Japon : Ieyasu. Ieyasu prend la suite de Hideyoshi, le shogun qui a ordonné la mort du fameux maître de thé Sen no Rikyu, dont je vous ai fait le portrait dans l’épisode précédent.

Je vous ai un peu parlé lors de cet épisode, ainsi que dans celui portant sur les samouraï, du contexte très tumultueux du 16e siècle. Mais pas suffisamment encore pour pleinement planter le décor dans lequel émerge Ieyasu. Imaginez un pays en proie au chaos, un territoire morcelé en des dizaines de fiefs où seigneurs et guerriers s’entretuent pour un lopin de terre ou un titre prestigieux. Le Japon du XVIᵉ siècle, c’est une arène où l’honneur et la trahison s’entrelacent dans une danse meurtrière. Un champ de bataille permanent où les seigneurs de guerre, ou daimyos, s’affrontent sans relâche dans l’espoir d’unifier le pays sous leur bannière. L’époque est marquée par les trahisons, les sièges sanglants et les alliances aussi éphémères qu’un haïku dans le vent.

Dans ce tumulte, un homme ne se précipite pas vers la gloire à coup de sabre. Il attend, il calcule, il place ses pièces une à une sur l’échiquier du pouvoir. Il observe ses rivaux se briser contre les tempêtes qu’ils ont eux-mêmes déclenchées. Et quand il agit enfin, c’est pour frapper d’un coup décisif.

Cet homme, c’est Tokugawa Ieyasu. Son arme ultime n’est ni le katana, nom que l’on donne au long sabre des samourai, ni les armes à feu qui sont introduites à la même époque sur le champs de bataille. Non, son arme, c’est une patience infinie et un instinct politique redoutable. En 1600, après des décennies de manœuvres habiles, il triomphe à Sekigahara et pose les fondations d’un Japon stable et prospère pour plus de 250 ans. Cette période, c’est l’époque d’Edo.

Dans cet épisode, nous verrons comment Ieyasu a survécu à son enfance d’otage, tissé des alliances clés, conquis le pouvoir par la ruse et a instauré une paix durable.

Vocabulaire :

– Le Sankin-kotai : les seigneurs doivent vivre une année sur deux à Edo (Tokyo), maintenant leurs familles comme otages.

Dans cet épisode, Mathilda Motte a la joie d’inviter Clément Dupuis, un authentique amoureux fou du Japon, qui y a vécu 4 années, l’une à Okinawa dans le cadre de ses études, et les 3 autres à Tokyo au bureau du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Clément a également récemment lancé son propre podcast sur Okinawa appelé « Fascinant Okinawa » que nous vous recommandons.

Dans cette interview, nous allons donc parler des bonnes stratégies pour partir vivre au Japon, et d’Okinawa, cet archipel dans l’archipel nippon, qui est une destination à laquelle on ne pense pas assez selon Clément. Episode 37, c’est parti !

Le petit questionnaire Tsukimi :

- Son plat japonais salé préféré : les tempura de kabocha.

- La douceur japonaise qu’il aime par-dessus tout : les crêpes en cônes fourrées du quartier de Arajuku.

- Son goût ou parfum préféré : le parfum du sanpincha, le thé au jasmin d’Okinawa.

- S’il était un goût ou un parfum japonais : celui au yuzu, à la fois acidulé et doux pour un agrume.

- Sa saison préférée : l’automne.

- Sa bonne adresse autour du Japon en France : le restaurant de sushi Tsukizi, 2 bis rue des Ciseaux, 75006 Paris.

- Sa bonne adresse au Japon : une guesthouse à Okinawa : Amayura, 508-22 Haemi, Taketomi, Yaeyama District, Okinawa 907-1434.

- Son mot japonais préféré : « Komorebi » qui désigne la lumière du soleil brillant à travers les arbres.

- Son conseil lecture : « L’Eté de la sorcière » de Kaho Nashiki, Editions Picquier.

- Son invitée : Lauriane Jagault, spécialiste en communication interculturelle et accompagnement de projets artistiques au Japon.

Références :

- Son compte Instagram : @fascinant.okinawa

- Son podcast : « Fascinant Okinawa »

- Hara hachi bun me (腹八分目, littéralement « la règle du ventre à 80 % »), est un principe japonais indiquant aux personnes de modérer la quantité d’aliments ingérés pour des questions de santé. Elle consiste principalement en ne manger que jusqu’à ce que l’on se sente repu à 80 %.

- V.I.E. Volontariat international en entreprise ou organisation : service civique mis en place par l’Etat français pour encourager l’activité des jeunes et des entreprises à l’étranger. La tranche d’âge concernée est de 18 à 28 ans. Plus d’information sur le site mon-vie-via.businessfrance.fr

- Nomikai : littéralement « réunion pour boire » et désigne les soirées que font les Japonais pour se détendre, le plus souvent dans le cadre du travail.

- Omotenashi : l’hospitalité à la japonaise.

- Le parc Showa Kinen à Tokyo, où admirer les ginkgo à l’automne.

- Icho Namiki : l’allée de ginkgo dont parle Mathilda, près du parc Meiji Jingu Gaien.

Pour cet épisode de mars, nous parlons de Sen no Rikyū, celui que l’on considère comme le plus grand maitre du thé de tous les temps, et qui s’est donné la mort à 70 ans sur ordre du seigneur de guerre Hideyoshi, qu’il servait. Allons à sa rencontre le temps de cet épisode : Sen no Rikyu a vécu au XVIe siècle, de 1522 à 1591, il est le contemporain de Oda Nubunaga, le seigneur samouraï dont nous avons parlé dans l’épisode dernier, celui qui a introduit les armes à feu sur le champs de bataille.

Rikyu va d’ailleurs devenir son maître de thé, ainsi que celui de son successeur Hideyoshi. Avec Ieyasu, ils sont surnommés les trois grands unificateurs du Japon, qui à l’issue de combats acharnés, ont uni le pays. Mais plutôt que le bushido, la voie du guerrier, Sen-no-rikyu s’est consacré tout entier à la voie du thé, le sado. Comme le bushido, le sado est une voie d’accomplissement qui dépasse largement la simple préparation d’une boisson. Ce faisant, il a révolutionné l’esthétique japonaise et a développé un mode de vie basé sur la simplicité, l’humilité et la spiritualité. Son approche connue sous le nom de wabi-cha a marqué non seulement la cérémonie du thé, mais aussi l’art, l’architecture et la pensée zen au Japon.

Sen-no-Rikyu par Tōhaku Hasegawa (1539-1610).

Comment Sen-no-Rikyu a-t-il réussi à jouer un rôle si important aux yeux de ses contemporaines et dans l’histoire du Japon, lui qui était juste maitre de thé ? Qu’est ce qui a amené Hideyoshi à ordonner la mort de Riyuku qui était son serviteur et confident ? Et pourquoi la voie du thé est-elle si importante pour comprendre la culture japonaise ? Voici quelques unes des questions auxquelles nous allons tenter ici de répondre.

Références :

- Le Maître de thé, de Yasushi Inoué.

Vocabulaire :

- Chanoyu, littéralement « eau chaude pour le thé » est un des noms utilisés pour désigner la cérémonie du thé. On utilise aussi sado.

- Kaiseki ou cha-kaiseki : repas léger servi avant la cérémonie du thé.

- Wabi évoque les notions de simplicité, de nature et de mélancolie.

- Sabi quant à lui évoque l’altération par le temps, la décrépitude des choses vieillissantes, la patine des objets, le goût pour les choses vieillies, pour la salissure. D’ailleurs le caractère sabi (寂?) est gravé sur la tombe de l’écrivain Junichirō Tanizaki, auteur du fameux Eloge de l’ombre, et qui est enterré dans le temple Hōnen-in à Kyoto.

Pour cette interview de mars, Mathilda Motte a le plaisir de recevoir Hugo Chaise, que les amateurs de fermentation connaissent certainement. Car sous le nom de My Fermentation, Hugo fabrique et commercialise de somptueux miso, des kombucha, du tamari et encore bien d’autres ovnis culinaires fermentés. Lorsque notre fondatrice rencontra Hugo Chaise il y a quelques années, elle fut marquée par son enthousiasme : et il y a de quoi, car c’est proprement fascinant de voir comment un produit se transforme et devient tout autre sous l’effet de la fermentation et du temps ! Cet ancien rugbyman a découvert cette magie au Japon où il décide de partir en 2017. Nous allons parler dans cet entretien de son expérience là-bas, mais aussi et évidemment de cuisine et de fermentation. Episode 35, c’est parti !

Le petit questionnaire Tsukimi :

- Son plat japonais salé préféré : le tonkatsu.

- La douceur japonaise qu’il aime par-dessus tout : dorayaki haricot rouge et beurre.

- Son goût ou parfum préféré : l’umeboshi, cette prune fermentée.

- S’il était un goût ou un parfum japonais : la bonite séchée.

- Sa saison préférée : l’automne.

- Sa bonne adresse autour du Japon en France : Okomosu, 11 rue Charlot 75003 Paris.

- Sa bonne adresse au Japon : une bonne adresse de Dorayaki à Asaksusa au Japon : https://fr.tripadvisor.ch/Restaurant_Review-g14134311-d26209461-Reviews-Dorayaki_Dorayama- Asakusa_Taito_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html

- Son mot japonais préféré : Otsukaresama.

- Son conseil lecture : Les Délices de Tokyo.

- Son invité : Pascal Barbot.

Références :

- Son compte Instagram : @my.fermentation

- Le site de My Fermentation : https://www.my-fermentation.com/

- Le livre sur le pèlerinage de Shikoku : « Comme une feuille de thé à Shikoku » de Marie Edith

Laval. - Deux brasseries de shoyu que Hugo Chaise vous recommande : Yuasa Soy sauce company à

Wakayama, et Kanena Miso Soy Sauce company à Miyazaki.

Le samouraï est la figure la plus emblématique du Japon. Elle est si mythique qu’il n’est pas facile de l’exhumer de son passé. On en a fait un être cruel ou bien un saint, un fou idéaliste et un fin politicien, un cul-terreux et un aristrocrate de haute lignée, un serviteur et un puissant.

Quelle est la différence entre un guerrier classique et un samouraï ? Comment le samouraï en est-il venu à dominer la scène politique du Japon médiéval ? Et dans quelle mesure la culture samouraï infuse-t-elle encore la société japonais actuelle ? Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Nous parlons de Tomoe Gozen, femme samouraï. Et de la légende des 47 rônins, ces samouraïs sans maître qui se sacrifièrent pour laver l’honneur de leur défunt maître.

Mitsugorô II (1750-1829), acteur sous ce nom de 1785 à 1799, interprète le rôle d’un rônin, un samuraï sans maître, par Utagawa Toyokuni (1769-1825)

Références :

- Histoire du Japon, Edwin O. Reischauer.

- Le Japon éternel, Nelly Delay.

- « Préjugé ! Les Japonais sont suicidaires », France Inter : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/histoire-des-prejuges/prejuge-les-japonais-sont-suicidaires-3663325

- Statistiques taux de suicide dans le monde : https://fr.statista.com/statistiques/1356903/taux-mortalite-pays-monde/

- Les 47 Ronins, exposition d’estampes du Musée d’Histoire de Nantes : https://www.chateaunantes.fr/wp-content/uploads/2020/12/DP-47ronin-2017HD.pdf

- Quelle est la différence entre un seppuku et harakiri ? https://www.caminteresse.fr/histoire/quelle-est-la-difference-entre-seppuku-et-harakiri-11197394/

- Estampe illustrée : par Utagawa Toyokuni (1769-1825), Mitsugorô II (1750-1829), acteur sous ce nom de 1785 à 1799, interprète le rôle d’un rônin, un samuraï sans maître. https://essentiels.bnf.fr/fr/image/dc090111-52e8-4000-8bd3-88fa37549011-bando-mitsugoro-ii-dans-role-un-ronin

Le terme « samouraï » vient du verbe japonais « saburau », qui signifie « servir ». Ce terme est mentionné pour la première fois dans un texte du xe siècle, mais ce n’est qu’à partir du 17e siècle qu’il est utilisé dans le sens où on l’entend aujourd’hui, c’est à dire un guerrier noble pourvu de codes moraux stricts.

Au départ donc, autour des 4e-5e siècle, il y a des guerriers, appelés « bushi », dont la fonction est de défendre le clan. Le clan regroupe des membres rassemblés sous l’autorité d’un chef héréditaire. Ce sont les liens du sang qui dans un premier temps lie tous les membres, puis peu à peu, le clan intègre plus largement ses membres pour former une communauté avec différents corps de métier. A partir du 7e siècle, les seigneurs de ces premiers clans vont devenir des hauts dignitaire et rejoindre la Cour à Nara puis Heian, l’ancien nom donné à Kyoto. Pour gérer les affaires locales, ces seigneurs vont nommer des intendants parmi les chefs de plus petits clans qui sont sous leur autorité. Ces intendants devant faire face à de nombreuses attaques et révoltes notamment face aux impôts, s’entourent de guerriers et s’entraînent eux-même au combat afin de les guider.

De sorte qu’au 8e siècle, on aboutit à deux profils de seigneurs : le haut-dignitaire, un aristocrate épris de poésie aux mille raffinements et dont le modèle est le Genji, héros du récit de Murasaki Shikibu, et d’autre part le chef provincial qui est aussi un combattant. Le pinceau pour l’un, le sabre pour l’autre.

Pendant quelques temps, ces deux seigneurs s’aident mutuellement : le haut-dignitaire apporte sa légitimité et son prestige au chef provincial, tandis que celui-ci défend ses biens. Mais à partir du 11e siècle, un glissement de pouvoir s’effectue entre les deux figures. Et au moment même où les aristocrates de la capitale sont occupés à jeter les bases d’une civilisation originale dans les arts, la vie politique et économique du pays commencent à leur échapper. Car pendant qu’ils consacraient toute leur énergie aux arts, à la poésie, au libertinage et à l’étiquette de la cour, les seigneurs des provinces acquièrent l’expérience pratique des affaires, gèrent avec soin leurs domaines et apprennent à se passer des directives de la capitale.

Ce qui va faire définitvement basculer le Japon dans le système féodal dominé par le samouraï, ce sont les multiples conflits successoriaux qui vont au 13e siècle opposer les deux grands clans de l’époque, chacun soutenus par des hauts-dignitaires en désaccord. Il s’agit du clan de Minamoto établi dans le Kanto, et du clan de Taïra. Je vous passe les détails, mais le conflit finit en guerre civile appelée La guerre de Genpei qui s’étent de 1180 à 1185. Le chef du clan Minamoto l’emporte, et déplace le centre du pouvoir à Kamakura où il se fait appeler d’un nom que vous avez certainement déjà entendu : shogun.

Pendant cette période de conflit, la figure du samouraï se cristallise et s’élève pour devenir un modèle dominant. C’est à cette période que s’illustrent les samouraïs les plus légendaires, parmi lesquels je ne résiste pas à vous citer une femme samouraï du nom de Tomoe Gozen.

Personne ne sait exactement quand est née et quand est morte cette femme guerrière, et sa vie a été tant de fois reprise dans les légendes populaires qu’il est aujourd’hui impossible de distinguer la vérité de la légende.

Tomoe Gozen était surtout connue pour son habileté au combat, sa bravoure et sa loyauté. Selon les récits historiques et les légendes, elle était-une redoutable cavalière et archère. Il est souvent dit aussi qu’elle était d’une beauté exceptionnelle, mais c’est sa force et son talent martial qui la distinguent dans les chroniques. Tomoe Gozen aurait été au service de Yoshinaka, un général du clan Minamoto, avec qui est aurait eu une liaison. Dans la guerre de Genpei, elle aurait pris part à plusieurs batailles importantes, et aurait tué de prestigieux ennemis en duel, dont un célèbre général du clan Taïra, celui qui sortira perdant du conflit. Certaines versions de l’histoire prétendent même qu’elle aurait tué un samouraï géant en combat singulier, puis l’aurait décapité comme il était de coutume à l’époque lorsqu’on vainquait un ennemi illustre. Ce qu’il advint de Gozen après la guerre n’est pas clair. Certaines versions disent qu’elle serait morte sur le champ de bataille aux côtés de son amant Yoshinaka tandis que d’autres disent qu’elle a été vue fuyant le champ de bataille en emportant une tête, peut-être celle de Yoshinaka, à moins que ce fût celle d’un ennemi. Ensuite elle se serait jetée dans l’océan avec la tête, à moins qu’elle ne soit devenue une religieuse bouddhiste.

Ce qui transparait dans la flamboyante équipée de Tomoe Gozen sont les valeurs de courage, d’une certaine férocité, et de loyauté. Ces valeurs sont au cœur de l’éthique samouraï appelée bushido.

Le bushido qui signifie « la voie du guerrier » est un code destiné à régler selon l’honneur le comportement des guerriers dans les batailles et plus largement pendant toute leur existence. Le terme « Bushido » rassemble en effet les termes « bushi » qui signifie guerrier, et « do » que l’on retrouve aussi dans « sado », la voie du thé, et qui évoque une idée de vocation, de chemin de vie. On comprend ici que le bushido n’est pas seulement un code d’honneur, mais une manière de communier avec le sacré, de se transcender pour toucher l’essence de l’existence. En ce sens, c’est une voie d’ascèse et de dépouillement qui va jusqu’au sacrifice, comme l’illustre la légende des quarante-sept rônins, qui est basée sur des faits réels.

Le récit rapporte l’histoire de Asano, un seigneur qui en 1701, à la suite d’une grave insulte reçue de Kira, un haut fonctionnaire de la cour du shogun, dégaine son sabre et blesse l’homme qui a terni son honneur. L’usage du sabre étant interdit dans l’enceinte du château, les autorités le condamnent à ses suicider en confisque son domaine. Ses anciens vassaux perdent par ricochet leur statu de samouraï et les privilèges qui s’y rattachent, ils deviennent des rônin, c’est-à-dire des samouraïs déclassés ne relevant d’aucun maître. 47 d’entre eux font le vœu de venger leur maître. Mais sachant qu’ils sont surveillés, ils patientent pendant 2 années. Leur chef Ôishi Kuranosuke affiche aux yeux de tous une vie de déchauché destinée à écarter les soupçons qui pèsent sur lui. Finalement, par une nuit de neige le 30 janvier 1703, les 47 ronins se regroupent à Edo, s’introduisent dans la demeure et décapent Kira. Puis il se rendent au temple Sengaku d’Edo, où est enterré Asano, pour lui présenter la tête de son ennemi. Ils se livrent ensuite aux autorités qui, après délibération le 4e jour du 2e mois de l’an 16 (le 20 mars 1703) leur accorde le droit d’expier leur crime honorablement en se faisant seppuku, un mode de suicide dont nous allons reparler.

Simple fait divers, cette histoire connait un fort retentissement auprès de l’opinion publique qui la célébre comme l’ultime expression du bushido. Malgré la censure shogunale, l’histoire fut reprise dans les théâtres de Bunraku, le théâtre de marionnettes, et de Kabuki.

S’il est un acte qu’on a retenu au sujet des samouraï, c’est donc bien celui du seppuku, cet acte qui consiste à se suicider en s’ouvrant le ventre. On le connaît aussi sous le nom de harakiri, mais le terme est plus utilisé dans le langage courant, tandis que seppuku est plus adapté à la langue écrite. Mais savez-vous précisément en quoi se faire seppuku consiste ? Oreilles sensibles, c’est maintenant qu’il faut avancer l’épisode d’une minute30 si vous ne souhaitez pas entendre ces détails ! Traditionnellement, le seppuku était réalisé dans un temple en s’ouvrant l’abdomen à l’aide d’un wakizashi, qui est un sabre court propre au samouraï. La forme traditionnelle consiste en une ouverture transversale (dans la largeur), juste au-dessus du nombril. Il existe une version moins honorable et moins douloureuse dans laquelle un « ami » si l’on peut l’appeler ainsi, coupe la tête pour une mort instantanée. Le seppuku comporte enfin une version encore plus douloureuse, qui demande le plus de courage : il s’agit du jumonji-giri, qui consiste à rajouter une coupe verticale (de haut en bas) à la coupe horizontale. Cependant la forme traditionnelle était rarement appliquée, la plupart des samuraïs qui s’adonnaient au seppuku tenaient dans leur main le wakizashi et, dans la plupart des cas, l’ami tranchait la tête du samuraï avant même qu’il se soit éventré. Certains tenaient même un simple éventail dans leur main en guise de sabre symbolique.

Petite précision qui a son importance dans l’histoire des genres au Japon : le suicide ritualisé seppuku était un rituel masculin. Les femmes nobles et épouses de samouraïs pratiquaient quant à elles le jigai, une forme de suicide consistant à se trancher la gorge (carotide) avec un poignard.

À ce stade, il me paraît important de faire une petite parenthèse sur le suicide et le Japon. On dit souvent, et vous l’avez certainement entendu, que les Japonais sont un peuple suicidaire. Cette idée, qui est notamment dénoncée dans le podcast Préjugés de France Inter, a été véhiculée par des récits tels que celui des 47 ronins et aussi par les aviateurs kamikaze de la 2de Guerre Mondiale. Et certains utilisent même cet argument pour discréditer tout discours parlant du bien-être à la japonaise. Car dans notre culture européenne moderne, se donner la mort est un acte mal perçu, traditionnellement associé au péché. Loin de moi évidemment l’idée de faire l’apologie du suicide, mais il me semble intéressant de considérer cette différence de perception. D’un côté un acte de bravoure, de l’autre un acte indigne.

Or, et quand bien même le suicide ne soit pas aussi mal perçu au Japon que dans nos sociétés d’héritage judéo-chrétien, il faut savoir que cet acte de seppuku a de tout temps été extraordinaire au sens d’in-habituel. Et du reste, d’après les statistiques actuelles, le Japon n’est pas un peuple spécialement suicidaire et se situe en 25e position, après des pays comme les Etats-Unis, la Belgique, ou encore la Finlande.

Cette parenthèse fermée, revenons une dernière fois à nos valeureux samouraïs.

Parce que leur vie est dédiée à cette voie, les samouraïs considérent leurs armes comme des objets sacrés. Le sabre en particulier, est pour le samourai un objet dont la lame symbolise son âme. Retirer d’un geste lent la lame du fourreau, ou rapidement, le faire tinter sur le sol ou vivrer dans l’air était en soi un langage silencieux. Seule la caste des samourai est autorisée à porter le daishô, un ensemble de deux sabres comprenant le sabre long « katana » et le sabre court dont on a parlé plus tot, le wakasashi.

En parallèle à l’art du maniement du sabre, les guerriers conçoivent également une philosophie appropriée à l’utilisation de l’arc « kyudo », la voie de l’arc. Ils s’inspirent des arcs des guerriers mongols qui tentèrent d’envahir le Japon à deux reprises au 13e siècle, en augmentant leurs dimensions. Se servir d’un si grand arc demandait un équilibre de tout le corps et une très grande concentration. Les archers devaient se préparer mentalement et purifier leur esprit afin de ne faire qu’un avec la cible. « Ce que l’archer vise, c’est le centre de lui-même » écrit à ce sujet l’historienne de l’art et spécialiste d’art japonais ancien Nelly Delay dans son livre « Le Japon éternel » aux Editions Gallimard.

Après la bataille de Genpei au 12e siècle qui établit le shogunat et la caste des samouraï au pouvoir, la double invasion des Mongols au 13e siècle finit de les consolider au pouvoir. Ces invasions ont lieu en 1274 et 1281, et sont impulsés par l’empereur Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan, le même qui employa Marco Polo et qui gouverna sur la Mongolie, la Chine ou encore le Vietnam. Les samouraïs parviennent les deux fois mais de justesse à repousser l’envahisseur. Saviez-vous d’ailleurs qu’avant d’être attribué aux aviateurs de la seconde guerre mondiale, le terme « kamikaze » avait été utilisé pour parler de la manière dont miraculeusement avait été repoussée la 2 invasion ? Lors de celle-ci invasion, les Mongols débarquèrent dans la baie de Hakata près de Fukuoka avec plus de 150 000 hommes et une nette supériorité technique. Mais avant qu’ils ne parviennent à déployer leurs forces, un typhon détruit leur flotte. Les Japonais saluent celui-ci en le baptisant « kamikaze » qui signifie « vent divin ».

Les XIV et XVe siècle, sont d’après les historiens une période de confusion politique et de désintégration du pouvoir central avec une guerre des clans. Cette évolution résulte de l’accroissement du nombre des chevaliers qui rend impossible le maintien des liens personnels de fidélité, liens de fidélité qui faisaient la structure du régime de Kamakura. Au XVIe siècle émerge la figure des daimyo, véritables suzerains locaux qui contrôlent des régions entières. L’art de la guerre se transforme également avec l’introduction des premières armes à feu et qui renverse l’équilibre des forces à l’occasion de la bataille de Sarashino en 1575. Cette bataille oppose le clan Takeda et celui du plus modeste clan Oda, dirigé par Oda Nubonaga. Pour plonger dans cette époque, je vous recommande le documentaire « Le temps des samouraïs » actuellement sur Netflix. Oda Nobunaga, à la tête d’un clan plus modeste, passe un accord avec les Jésuites et avai reçu des amrles à feu en échange de leur conversion. Sur le champ de bataille de Sarashino, il fit pour la première fois usage d’armes à feu derrière des palissades de bois. Le clan Takeda fut décimé et disparut définitivement en 1582. Cette bataille restée célèbre marque le début d’un changement complet dans la société féodale et porte un coup fatal au bushido : l’honneur déserte le champs de bataille au profit de l’efficacité des coups portés.

La guerre des clans prend fin avec le siège du château d’Osaka en 1615 qui consacre la victoire d’un capitaine d’Oda Nobunaga, Ieyasu, chef du clan Tokugawa. Il installe le pouvoir à Edo, ancien nom de Tokyo, qui restera jusqu’à aujourd’hui le centre du pouvoir. En 1636 son successeur ferme les portes du Japon au reste du monde, en interdisant à tout Japonais de se rendre à l’étranger et s’oppose au retour dans l’archipel des sujets nippons résidant sur le continent. Les Portugais sont chassés, et moyennant un contrôle des plus sévères, seuls les marchands chinois et hollandais ont la possibilité de commercer via le port de Nagasaki. S’ensuit 2 siècles de paix civile appelée l’ère Tokugawa, où le pays est sous étroite surveillance, comme pétrifié dans une structure féodéale figée, au détriment de l’ouverture sur le monde et du progrès social et économique. Cet état allait voler en éclat à la réouverture du pays au reste du monde au 19e siècle pendant l’ère Meiji. Mais ceci est une autre histoire…

Que conserve le Japon d’aujourd’hui de l’ère des samouraïs ? Dans son Histoire du Japon, Reischauer écrit en 1946 ces mots « pour le féodal nippon, la loyauté personnelle et les liens sacrés de la famille sont par essence inviolables. Le tempérament national japonais a emprunté à cet idéal chevaleresque deux de ses vertus essentielles : le mépris de la souffrance physique et de la mort et la fidélité indéfectible aux engagements souscrits. » Et à l’heure actuelle, si l’on a heureusement plus l’occasion de mettre à l’épreuve la résistance à la douleur, le sens de l’engagement reste sans aucun doute une valeur très importante au Japon.

Le samouraï laisse aussi derrière lui l’image d’un homme épris d’idéal et au courage inoxydable. Notre épopée sur plus de 7 siècles s’arrête donc ici, je vous donne rendez-vous pour l’interview de février avec ce rébus : mon premier est la troisième note, mon deuxième est un contenant très pratique, tant pour le jardinier que le maçon !

Après l’épisode mensuel, voici l’interview du mois qui fait son retour. Et pour cette rentrée, j’ai la joie d’inviter June Fujiwara, autrice japonaise vivant à Paris. Dans cet entretien, nous allons notamment parler du bien-être à la japonaise, de cuisine évidemment, et de la fascination réciproque qui lie nos deux pays. Episode 33, c’est parti !

Crédit photo : Amélie Marzouk

Le petit questionnaire Tsukimi :

- Son plat japonais salé préféré : Les soba.

- La douceur japonaise qu’elle aime par-dessus tout : La yaki-imo, la patate douce japonaise grillée.

- Son goût ou parfum préféré : Le parfum du hojicha.

- Si elle était un goût ou un parfum japonais : L’odeur de la glycine, qui se dit « fuji » en japonais, comme mon nom.

- Sa saison préférée : L’automne sans hésiter, dont elle adore la mélancolie.

- Sa bonne adresse autour du Japon en France : La Maison Biën à Paris.

- Sa bonne adresse au Japon : La pâtisserie Hatsuné à Tokyo.

- Son mot japonais préféré : Itadakimasu, l’équivalent de notre « bon appétit », mais qui veut dire tellement plus : on remercie humblement la nature et la personne qui a cuisiné.

- Son conseil lecture : La Parfaite Tokyoïte, aux Editions Les Arènes, dans lequel elle partage tout ce qu’elle aime faire à Tokyo.

- Son invité : Le fou de sushi Jad Ibrahim. Et aussi la fondatrice de Maison Bien, Keiko Suyama.

Références :

- Son compte Instagram : @junettejapon

- Omotenashi : l’hospitalité à la japonaise. Pour plus d’info, voir ce lien : https://www.japan-experience.com/fr/preparer-voyage/savoir/comprendre-le-japon/omotenashi-hospitalite-japonaise-accueil

- Maison Biën : https://bijo.paris/pages/bien-paris?srsltid=AfmBOor0uUoexD2QzqceieTZrRK0QUlR8qReFWIEuesiOXvpB0CRObuf

- Hatsune, pâtisseries et salon de thé à Tokyo : https://maps.app.goo.gl/Zeuj41gqHB8uaLkw7?g_st=iw

Voilà, Tsukimi fait enfin sa rentrée, après de 8 mois de pause ! Nous inaugurons par la même occasion un nouveau cycle. Tandis que les interviews mensuelles vont continuer comme d’habitude, les épisodes courts quant à eux évoluent : nous allons cette année plonger dans l’histoire japonaise. Chaque épisode sera ainsi dédié à la découverte d’une tranche de l’histoire japonaise par le biais d’une figure historique dont je ferai le portrait.

Et pour inaugurer cette série, nous allons parler de ma figure historique japonaise préférée : il s’agit d’une dame de cour ayant vécu au Xe siècle, et qui est considérée comme l’une des plus fines plumes du Japon, car elle aurait écrit rien moins que le tout premier roman de l’histoire : nous allons dresser le portrait de la remarquable Murasaki Shikibu, autrice du Dit du Genji.

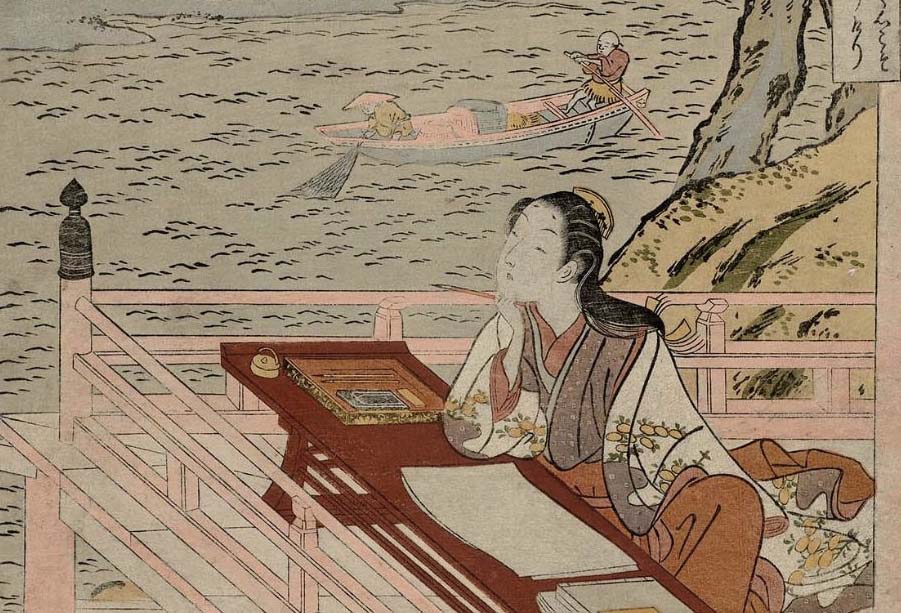

Lady Murasaki par Harunobu Suzuki, vers 1767.

L’une des premières romancières de l’histoire.

Murasaki est donc considérée comme la pionnière du genre romanesque. Pour vous donner de quoi comparer, dans la littérature occidentale, on considère généralement que le roman moderne naît avec Chrétien de Troyes. Or Chrétien de Troyes a vécu au XIIe siècle, soit un siècle plus tard que Murasaki Shikibu. Et non seulement a-t-elle composé un texte d’un genre totalement nouveau, mais encore son roman appelé « Le Dit du Genji » est un récit extrêmement long et complexe qui décortique les fluctuations du sentiment amoureux, et plus largement de l’expérience humaine, avec la plus grande finesse.

C’est doublement remarquable, d’un point de vue chronologique, car elle paraît incroyablement en avance sur son temps. Mais également considéré que Murasaki Shikibu ait accédé à la reconnaissance de son vivant, alors même qu’elle était une femme au cœur d’une société hautement patriarcale, même si à l’époque de Heian où Murasaki Shikibu a vécu, les femmes étaient plus libres qu’au XIXe siècle par exemple. Mais avant de nous plonger dans l’œuvre de Murasaki Shikibu, je vous propose d’évoquer le contexte.

Une figure de la période de Heian, 794-1185.

Murasaki Shikibu a vécu entre l’an 973 et l’an 1025 environ à l’époque de Heian, considérée comme l’âge d’or de la cour impériale. Celle-ci doit son nom au fait qu’elle soit basée à Kyoto, anciennement appelée Heian-kyo qui signifie « capitale de la paix ». L’époque de Heian fait suite à l’époque de Nara et commence en 794 après le déplacement de la capitale par l’empereur Kanmu, qui cherchait à fuir l’influence des monastères de Nara.

Cette période se caractérise par la domination du Clan des Fujiwara : le pouvoir n’est qu’en surface aux mains de la famille impériale mais ce sont eux qui en réalité le détiennent. Les Fujiwara sont des aristocrates haut-fonctionnaires d’Etat, qui dominent le jeu politique par le biais de choix stratégiques. Notamment une politique matrimoniale redoutablement efficace qui oblige les membres mâles de la famille impériale à se marier à leur filles. Ce qui fait que beaucoup d’empereurs de cette période ont pour mères des femmes Fujiwara.

L’ère de Heian est aussi considéré comme une période d’excellence dans la culture et dans l’art japonais. Elle correspond au moment ou l’identité japonaise se cristallise et trouve son propre langage. Après la phase d’imitation de la culture chinoise au cours des époques précédentes, l’élite japonaise adopte une attitude plus critique et montre la volonté d’affirmer « l’esprit du Japon ». En peinture, en calligraphie, en poésie, un style japonais s’esquisse. Avec, par exemple des thématiques récurrentes comme l’évocation de la nature et de ses 1001 métamorphoses saisonnières, pour illustrer l’impermanence de ce monde. Cette thématique est centrale le Dit du Genji.

Cette sophistication touche également les critères de beauté qui deviennent très codifiés. Les hommes et les femmes aristocrates poudrent leur visage et noircissent leurs dents. L’idéal masculin de la cour comprend une légère moustache et une fine barbiche. Mais comme souvent, ce sont les femmes qui sont le clou du spectacle. Elles se peignent une bouche petite et rouge, et s’épilent totalement les pour les redessinner plus haut sur le front. Elles arborent une longue chevelure noire, lisse et brillante qui tombe en cascade sur leurs épaules. Niveau tenue, elles revêtent une robe dite « à douze couches » complexe, bien que le nombre réel de couches varie. Ces robes changent en fonction des saisons, suivant un système de combinaisons de couleurs représentant des fleurs, des plantes et des animaux spécifiques à une courte période calendaire.

C’est au cœur de cette cour des Fujiwara, et très certainement sous cet apparence extrêmement léchée, que notre écrivaine Murasaki Shikibu a évolué. Murasaki Shikibu est un nom de plume, et son patronyme véritable serait d’après les historiens Fujiwara no Kaoriko (藤原香子), ce qui la rattache directement au clan dominant. Elle serait née à Kyoto en 973. Son père est un dignitaire de la cour et un poète, issu d’une branches moins prestigieuses de ce clan, ce qui l’inscrit dans des rangs intermédiaires de l’aristocratie, au même niveau que les gourverneurs provinciaux. A cette époque, les femmes ne bénéficient pas de l’enseignement du chinois, qui est la langue de la cour et du savoir ; toutefois ce n’est pas le cas de Murasaki dont le père artiste et érudit a probablement particulièrement soigné l’éductation. Elle se révèle très douée et se contruit peu à peu une réputation de femme d’esprit. Elle se marie avec un autre dignitaire du clan Fujiwara et donne naissance à une fille Daini no Sanmi, qui sera elle-même une poétesse connue. Elle devient veuve à peine 2 années après s’être mariée, puis elle devient dame d’honneur de l’impératrice Shôshi, l’une des deux impératrices-consort. Elle atteint ce poste probablement grâce à son talent d’écrivain. Car c’est pendant ces années de mariage, ou directement après, qu’elle écrit le Dit du Genji.

Murasaki Shikibu représentée ici dans un nishiki-e datant d’environ 1765 par Komatsuken.

Le Dit du Genji

Le Dit du Genji aurait été écrit en kana, « aurait » car le manuscrit original a disparu. Le kana est un langage et une écriture plutôt destiné à un public de femmes ou du moins de la sphère privée. Il autorise par la même occasion une certaine liberté concernant les thématiques abordées et le ton.

L’intrigue se déroule pendant l’époque de Heian, la même que son autrice. Le Genji est l’un des fils de l’empereur qui ne peut pas accéder au trône et que l’on suit dans les 54 chapitres, soit 1300 pages de l’oeuvre. Il est une sorte de Casanova pourvu d’une beauté extraordinaire, à la fois poète accompli et charmeur de femmes. On suit ses tribulations au sein de la cour, son amour impossible avec sa belle-mère Lady Fujitsubo, sa relation conflictuelle avec sa femme et ses multiples aventures amoureuses. C’est une œuvre extrêmement dense, avec de 200 personnages qui sont pour la plupart désignés par leurs titres à la cour impériale, ou par des surnoms parfois poétiques, parfois plus cocaces comme Brume-du-soir, belle du matin, La Fleur dont se cueille la pointe, ou barque-au-gré-des-flots.

Si on prend en compte la date de l’œuvre, les sujets abordés sont très en avance sur leur temps : on se croirait à bien des égards dans La Princesse de Clèves version japonaise médiévale. Il y a la femme bafouée, le mari jaloux, les courtisanes jalouses de la favorite, le séducteur impénitent, la fascination du pouvoir, les différentes classes sociales, le pouvoir de l’argent.

Car au-delà de l’intrigue, ce qui distingue le récit de Murasaki Shikibu ce sont ses nombreux monologues intérieurs. Ainsi, Le Dit du Genji serait non seulement le premier roman de l’histoire, mais encore serait-il le premier d’un genre qui ne verra chez nous le jour qu’au XVIIe siècle : le roman psychologique. Le roman psychologique se définit comme une œuvre de fiction en prose qui met l’accent sur la caractérisation intérieure de ses personnages, ses motivations, circonstances et actions internes qui naissent ou se développent à partir des actions externes.

Après le Dit du Genji de Murasaki Shikibu, il faudra attendre Cervantes et son Don Quichotte en 1605, soit 5 siècles plus tard.

La postérité

Quelle a été la postérité de l’œuvre de Murasaki Shikibu ? Heureusement, Murasaki Shikibu ne fait pas partie du cercle des poètes maudits. Outre le Dit du Genji, Murasaki a écrit un journal qui compile des anecdotes sur la vie à la cour de Heian.

Et dès sont vivant, l’autrice aurait connu un franc succès. D’ailleurs, Son poste de dame d’honneur lui aurait même été accordé afin de lui permettre d’écrire. Ensuite, le Dit du Genji devient un des thèmes de prédilection des peintres qui représentent les passages les plus fameux de l’œuvre. Puis au XIXe siècle, allant de paire avec la volonté de modernisation du Japon, l’œuvre tombe un peu dans l’oubli, avant de revenir sur la scène grâce à sa reparution en 1913 en japonais moderne. Il sera même par la suite adapté en manga. Aujourd’hui, Murasaki Shikibu est une personnalité très reconnue au Japon, et figure même sur les billets de 2000 yens.

Pour lire un extrait du Dit du Genji, rdv ici : extrait du Dit du Genji aux Editions Verdier. Petite précision sur cette lecture avant de terminer notre épisode : on parle dans l’extrait de Yô Kihi, ancienne favorite de l’empereur de Chine qui aurait vécu au 8e siècle. L’empereur en était tellement épris, qu’il accorda à l’entourage de sa bien aimée des postes de pouvoir, dont son cousin qui fomenta une rebellion. L’histoire d’amour se finit en tragédie digne de Roméo et Juliette, lorsque l’empereur, après avoir été contraint par l’armée à ordonner l’exécution de sa bien aimée, part retrouver son esprit avec l’aide d’un sorcier taoïste.

Bonne écoute !

Bonjour à vous cher auditeurs. Cet épisode est un peu spécial car c’est le dernier avant une pause de 6 mois, le temps d’un congé maternité. Pour l’occasion, et en cette saison de pleine floraison, nous avons la joie d’inviter Sophie Le Berre, spécialiste de botanique et plus spécifiquement de fleurs japonaises.

Après des études de Japonais, et plusieurs années passées au Japon en tant que chargée des relations internationales pour la ville de Takamatsu, Sophie Le Berre s’est prise de passion pour les plantes japonaises, et plus particulièrement les fleurs de la période d’Edo, lorsque que les seigneurs utilisaient les jardins comme outils d’apparat. Aujourd’hui, Sophie prépare sur ce thème un doctorat à l’Université de Paris et organise des voyages au Japon au fil des floraisons et des saisons.

Dans cet épisode d’avril, nous allons donc évidemment parler sakura, le fameux cerisier japonais, et la raison pour laquelle les Japonais en sont si fous. Nous allons parler aussi d’ikebana, et de cérémonie du thé, qui ont tous deux beaucoup contribué au déploiement du goût japonais pour les fleurs. Enfin, Sophie vous parlera de ces fameux jardins de la période d’Edo et vous donnera des conseils d’itinéraires de voyage au Japon en fonction des saisons, ainsi que des sites à visiter en France.

Le petit questionnaire Tsukimi :

- Son plat japonais salé préféré : Les nouilles froides de sarrasin (soba) en été et le pot au feu oden (avec des oeufs, des légumes, des « gâteaux » de poissons divers) en hiver.

- Sa douceur japonaise favorite : Le sakura-mochi, évidemment !

- Son goût ou parfum préféré : Le dashi, qui est vraiment la base de la cuisine japonaise. Pour le parfum, celle des azalées satsuki au mois de mai, et aussi des fleurs d’osmanthes au mois d’octobre.

- Si elle était un goût ou un parfum japonais : le yuzu, qui me renvoie à un merveilleux souvenir avec ma professeure d’ikebana.

- Sa saison préférée. L’automne.

- Une bonne adresse autour du Japon en France. Le musée Guimet et son pavillon de thé à Paris, le restaurant Nobuki à Tours.

- Une bonne adresse au Japon : il y en a tellement ! Fiez-vous à vos sensations et n’hésitez pas à toquer aux portes qui sentent bon.

- Son mot japonais préféré : Hana, fleur en japonais.

- Son conseil lecture : Chronique japonaise, de Nicolas Bouvier. Et Histoire du Japon et des Japonais par Edwin O. Reischauer.

- Son invité : Esther Miquel, « pionnière de l’ekiben », le bentō vendu traditionnellement dans les gares japonaises; son entreprise s’appelle Koedo.

Références :

- Site internet de Sophie Le Berre : https://www.sophieleberre.fr/

- JET (Japan Exchange and Teaching Programme) : https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/JET.html

- Ikebana « l’art des fleurs vivantes »

- Sur les trois principales écoles d’ikabana au Japon : https://www.slowkyoto.com/3-ecoles-3-visions-de-likebana/

- Botanique = sauvage, naturel. Horticole = créé par l’homme.

- Shogun Tokugawa : famille qui a pris le pouvoir au XVIIe siècle et choisit comme capitale Edo, ancien nom de Tokyo.

- Tsubo-niwa : jardin d’intérieur des machiya, les maisons de ville traditionnelles à Kyoto.

- Le chabana (茶花) est le style d’arrangement floral qui a été spécialement créé pour la cérémonie du thé au Japon.

- Les jardins japonais en France : le parc oriental de Maulévrier. Et le parc Musée Albert Kahn, qui contient notamment un jardin japonais.

- Ipomée = visage du matin en japonais, asagao (asa = matin, kao qui devient gao car mot devant = visage); l’ipomée fait partie de la famille (botanique) des Convolvulacées, comme le liseron de nos jardins.

- Les jardins qui entouraient autrefois des résidences seigneuriales : le Hama-rikyū (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_Hama-riky%C5%AB) et le Kyū-shiba-rikyū (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_de_Ky%C5%AB_Shiba_Riky%C5%AB)

- La variété de cerisier étalon : Prunus x yedoensis ’Somei-yoshino’ (on écrit le nom de genre, Prunus, et le nom d’espèce, yedoensis, en italique; les guillemets simples indiquent le nom de la variété horticole, créée par l’homme).

- Le pépiniériste belge est Benoît Choteau, c’est désormais son fils qui a pris la relève, Pépinières Choteau, site Internet : https://www.pepinieres-choteau.com/

- L’abricotier du Japon qui donne les ume-boshi porte le nom botanique, scientifique de Prunus mume, son nom courant japonais est « ume » (à prononcer oumé) => Le Prunus x yedoensis ’Somei-yoshino’ et le Prunus mume font tous deux partie de la même famille botanique, les Rosacées.

Si le nom de Jean-Baptiste Meunier ne vous parle pas, celui de Kodawari Ramen fera sans aucun doute « tilt » ou peut-être devrait-on dire dans ce cas précis « sluurp », du bruit qu’il est de bon aloi de faire au Japon tout en dégustant ce plat à base de bouillon et de fines pâtes glissantes. Kodawari Ramen, c’est une adresse incontournable pour les amateurs de ramen en France. Le ramen est l’un des plats les plus populaires au Japon, et lorsque Jean-Baptiste Meunier les a ramené de la péninsule, il était encore très peu connu en France.

Comment ce pilote de chasse s’est-il retrouvé à faire des ramen son métier ? Quel est le secret d’un bon ramen ? Quels sont les clés de la réussite flamboyante de Kodawari Ramen ? Voici quelques unes des questions que nous avons posées à notre invité.

Partons donc partager avec Jean-Baptiste Meunier, un peu de sa quête du parfait dashi.

Le petit questionnaire Tsukimi :

- Son plat japonais salé préféré : les ramen, évidemment !

- Sa douceur japonaise favorite : Le taiyaki (gauffre en forme de poisson) fourré d’une ganache chocolat blanc.

- Son goût ou parfum préféré : l’association du dashi, mirin et du shoyu.

- S’il était un goût ou un parfum japonais : le miso, un produit de la terre, qui a besoin de maturer.

- Sa saison préférée. L’hiver… parce qu’on peut pas tomber plus bas !

- Une bonne adresse autour du Japon en France. Kioko, l’épicerie historique du quartier de l’Opéra où j’allais petit dénicher des merveilles.

- Une bonne adresse au Japon : Koyasan, ce mont sacré, gigantesque complexe de temples situé au milieu d’une forêt de cèdres.

- Son mot japonais préféré : Kodawari, qui signifie têtu, pointilleux.

- Son conseil lecture : le livre sur les ramen d’Ivan Orkin : https://www.libristo.eu/fr/livre/ivan-ramen_01990354?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAw6yuBhDrARIsACf94RUKrTdA1vVfRUp942SNicOaCX4JJMTqWIsrzLQW8_p9Ut5YucX50kcaAgmeEALw_wcB

- Son invité : Stéphane Jégo, cuisinier de l’Ami Jean et passionné de Japon. Romain Gaïa, fondateur de Tomo.

Références :

- Site de Kodawari ramen : https://www.kodawari-ramen.com/

- Restaurant Kikanbo à Tokyo, très bons ramen assez épicés : https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1066443-d1698900-Reviews-Karashibimisoramen_Kikanbo_Kanda-Chiyoda_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html

- Shima, restaurant de ramen à Shinjuku. Y aller avant 9h30, indiquer le créneau sur une feuille. https://www.ramenguidejapan.com/reviews/2021/12/7/ramen-ya-shima-

- François Reichenbach, parrain de Jean-Baptiste Meunier, réalisateur de documentaire.

- Date de création des ramens : officiellement en 1910 à Asakusa le restaurant Laï Laï Ken. En réalité les choses se sont installées progressivement depuis l’ouverture du Japon à la moitié du 19e sieècle, avec l’arrivée de Chinois au port de Yokohama. Les Chinois pouvaient alors soit être dockers soit cuisiniers. Ce fut le début de ce qui va devenir ensuite le ramen, plat japonais.

- Ecole de Ramen à Osaka : la Ramen Dream Academy. Proposent des formations de 1 journée. https://www.reddit.com/r/ramen/comments/6gsrpy/a_trip_to_the_ramen_dream_academy_in_osaka/?rdt=55842

- Blog de l’ami américain de JB Meunier, passionné de ramen : « Ramen Adventure » https://ramenadventures.com/

- Koitani-san, chef ramen.

- Le Walker, magazine spécialisé dans le ramen le plus connu au Japon.

- Le tare (prononcer « taré ») : nom donné à la sauce dans les ramen.

- Sun noodle, fabricants de nouille japonais installés à Hawaï, aux USA et en Europe.

- Restaurant Nagi, chaîne de bons ramens au Japon. Leur premier qui est très connu à Tokyo est celui-ci: https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g14133667-d1671621-Reviews-Niboshi_Ramen_Nagi_Shinjuku_Golden_Gai_Store_Main_Building-Kabukicho_Shinjuku_T.html

- Ramen Yamaguchi à Shinjuku, Tokyo : autre très belle adresse. https://www.ramenguidejapan.com/reviews/2018/11/28/ramenyamaguchi`

- Musée du ramen, à Shin-Yokohama.